Скоро

Концерт ко Дню Победы и дню рождения Булата Окуджавы | В спектакле заняты: Константин Хабенский, группа "Ундервуд", Ульяна Глушкова, Елизавета Ермакова, Владислава Сухорукова |

26 апреля

Внимание: перекрытие улиц в центре Москвы 26 апреля, 2 и 5 мая

Уважаемые зрители!

Обращаем ваше внимание: в связи с проведением репетиций парада Победы 26 апреля, 2 и 5 мая в центре Москвы будет временно ограничено движение транспорта и закроются пешеходные переходы, в том числе на Тверской улице.

Просим учитывать это при планировании визита в театр.

Подробная информация — на mos.ru и на сайте Департамента транспорта Москвы

26 апреля

Трансляция видеоверсии спектакля «Дядя Ваня» на портале Культура.РФ

Сегодня вечером на портале Культура.РФ состоится премьера видеоверсии спектакля МХТ имени А. П. Чехова «Дядя Ваня» (режиссёр Денис Азаров).

Премьера спектакля по знаковой для МХТ пьесе А. П. Чехова состоялась в марте прошлого года и была приурочена к 125-летию Художественного театра.

В ролях: Авангард Леонтьев, Светлана Колпакова, Дарья Трухина, Дарья Юрская, Сергей Епишев, Павел Чинарёв, Иван Дергачёв, Ирина Выборнова, Александр Поршин, студенты Школы-студии МХАТ.

Начало трансляции в 19.00.

24 апреля

ГастролиТокио (Япония), на сцене театра “LIRIO HALL”, в рамках Фестиваля российской культуры в Японии

«Дуэль» — 28, 29, 30 и 31 мая

Санкт-Петербург, на сцене БДТ имени Г. А. Товстоногова

«Не покидай свою планету» — 17 и 18 июня

«9 ряд. 10, 11 место» — 19 и 20 июня

«Дуэль» — 28, 29, 30 и 31 мая

Санкт-Петербург, на сцене БДТ имени Г. А. Товстоногова

«Не покидай свою планету» — 17 и 18 июня

«9 ряд. 10, 11 место» — 19 и 20 июня

23 апреля

135 лет со дня рождения Ивана Берсенева

Сегодня исполняется 135 лет со дня рождения актёра, режиссёра, народного артиста СССР Ивана Николаевича Берсенева (1889 – 1951).

Один из самых красивых артистов МХТ, на мхатовской сцене он прославился в первую очередь характерными ролями. Кроме того, был превосходным администратором и дипломатом, что позволило ему вызволять из сложных ситуаций «Качаловскую группу» и после отъезда за границу Михаила Чехова стать у руля МХАТа Второго. Читайте об Иване Берсеневе в нашей новой статье на Дзен-канале МХТ имени А. П. Чехова — «Иван Берсенев. Дипломат и предводитель».

23 апреля

Московский Художественный театр на космодроме ВосточныйАртисты МХТ имени А. П. Чехова во главе с художественным руководителем театра Константином Хабенским отправились на гастроли на космодром Восточный! Сегодня вечером они выступят для сотрудников космодрома с литературно-музыкальной программой «Смотришь в небо, видишь — звезда…» (режиссёр Марина Брусникина), а завтра, 24 апреля, программа будет представлена в Благовещенске.

Специально для мхатовцев в трансбордерной галерее космодрома была построена сцена и организован зрительный зал на 500 мест.

Это событие станет настоящим праздником, ведь именно здесь, на космодроме, начинается путь к звёздам, а театр дарит возможность прикоснуться к прекрасному и задуматься о вечном.

Видеорепортаж

Гастроли проводятся при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» и Правительства Амурской области.

Специально для мхатовцев в трансбордерной галерее космодрома была построена сцена и организован зрительный зал на 500 мест.

Это событие станет настоящим праздником, ведь именно здесь, на космодроме, начинается путь к звёздам, а театр дарит возможность прикоснуться к прекрасному и задуматься о вечном.

Видеорепортаж

Гастроли проводятся при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» и Правительства Амурской области.

22 апреля

Церемония вручения Премии Художественного театра состоится 22 мая

22 мая 2024 года на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова во второй раз состоится церемония награждения лауреатов Премии Художественного театра, направленной на популяризацию молодых деятелей искусств до 35 лет включительно, ярко заявивших о себе в минувшем 2023 году.

Премия пройдет при поддержке банка ВТБ.

В Премии Художественного театра в области искусств представлено девять номинаций: «Балет», «Опера», «Литература», «Кино», «Театр», «Классическая музыка», «Современная академическая музыка», а также специальные номинации – «Без комментариев» и «Зачёт».

С частью номинантов пользователи ВК уже смогли познакомиться благодаря нашему спецпроекту «На связи с номинантами», выпуски которого скоро продолжатся.

Сайт премии — https://award.mxat.ru/

Скачать пресс-релиз

22 апреля

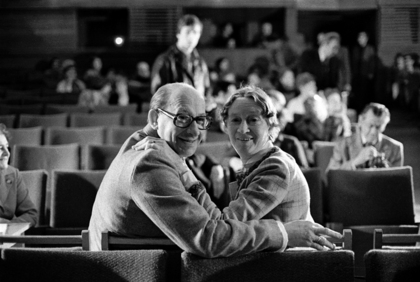

День рождения Игоря Александрова

Сегодня легендарному фотографу Московского Художественного театра Игорю Абрамовичу Александрову исполняется 93 года.

У Игоря Абрамовича есть фотография, на которой запечатлены Евгений Евстигнеев и Ангелина Степанова. О чем-то дружески разговаривавшие, они обернулись на автора снимка. Удивительна почти детская радость, озаряющая их лица, – в том числе лицо Ангелины Иосифовны, как известно, дамы сдержанной и строгой. Сам Александров комментирует фотографию так: «Это снято в здании на Тверском бульваре перед началом какого-то собрания. Оба в президиуме, лицом к залу, и, наклонившись друг к другу, серьезно беседуют. И так они мне понравились! Я подошел сзади и тихонько их окликнул. “Какой молодец”, – только и успела сказать Ангелина Иосифовна».

Такая теплая реакция знаменитых артистов на появление камеры свидетельствует не только о профессиональном, но и о человеческом таланте фотографа. Она говорит о доверии – категории крайне важной в театре, где все держится на понимании общего дела. Сколько блистательных снимков, в которых, кажется, запечатлелось само время, возникло благодаря этому человеческому контакту между фотографом и труппой! Сегодня по ним мы изучаем историю Художественного театра.

Когда минувшей осенью Игорю Абрамовичу вручали «чайку» из белого золота с четырьмя бриллиантами за 65 лет работы в театре, он снова говорил о людях МХТ: «Я вам всем желаю, ребята, получить такую же радость, как я получил в своей жизни, работая в этом театре. Здесь потрясающие люди, удивительной доброты, интеллигентности, артистизма». Эти же слова можно отнести и к самому Игорю Абрамовичу. И сегодня мы желаем ему здоровья, бодрости духа и шлем искренние заверения в самых нежных чувствах!

18 апреля

День рождения Нины Гуляевой

Сегодня день рождения народной артистки России Нины Ивановны Гуляевой. Ей исполняется 93 года.

У каждого артиста своя интонация, свой голос. Голос Гуляевой – чистый, серебряный, пленительный: Суок, Митиль, Русалочка. Недаром Нина Ивановна много работала на радио, а в кино озвучивала и чужие роли – например, Гуттиэре Анастасии Вертинской в фильме «Человек-амфибия» и ее же Ассоль в «Алых парусах».

Еще Гуляева – это легкость. «Я считаю, что актер должен уметь роли, особенно комедийные, протанцовывать!» – так говорила она артисту Виктору Гвоздицкому, благодарному слушателю ее театральных рассказов. И действительно, есть в теплом даровании Нины Ивановны что-то радостное, порхающее, вечно молодое. Такой представала Гуляева и в недавних своих работах – в роли Бабушки в спектакле Айдара Заббарова «Белые ночи», бабки Фимы в «Деревне дураков» Марины Брусникиной.

И, конечно же, Гуляева – это любовь. Любовь к мужу и сыну – Вячеславу Михайловичу Невинному и Вячеславу Невинному-младшему, любовь к стенам, где прошла вся ее профессиональная жизнь, и к людям, которые в этом театре служат. Любовь к сцене, на которую она впервые вышла – подумать только! – более семидесяти лет назад. Любовь эта взаимная, а потому счастливая. И сегодня, в день рождения, мы хотим от всей души пожелать Нине Ивановне здоровья, сил, бодрости и радостных впечатлений!

16 апреля

Юбилей Александра Семчева

Сегодня исполняется 55 лет Александру Львовичу Семчеву. Совсем недавно мы поздравляли его с присуждением звания народного артиста России. Но в сознании любящей публики Семчев народный уже давным-давно. Он из тех артистов, чей дар столь безусловен и при этом демократичен, что, по сути, сам говорит за себя.

Воспитанник Щукинского училища, он легко вписался во мхатовскую семью, буквально сразу же после своего дебюта в 1997 году в роли Яичницы в спектакле Романа Козака «Женитьба», роли, которую Семчев «подхватил» у самого Вячеслава Невинного. Яркая театральность вахтанговской школы, склонность к сценическому юмору (порой не лишенному едкости) органично сочетаются в нем с тонким психологизмом, с глубоко человеческой интонацией, сдержанной и нежной. Именно поэтому все когда-то так полюбили его Лариосика в «Белой гвардии» Сергея Женовача, во многом благодаря ему так щемяще звучали «Старосветские помещики» Миндаугаса Карбаускиса, где Александр Львович играл Афанасия Ивановича. А Бутон в «Кабале святош» Адольфа Шапиро, а мистер Пиквик в спектакле Евгения Писарева, а Оргон сразу в двух «Тартюфах» – Анатолия Эфроса и Нины Чусовой, а Чебутыкин в «Трех сестрах» Константина Богомолова, а Папа и Мама киллера в «Идеальном муже» того же Богомолова! Да что перечислять. Пойдите на любой спектакль с участием Семчева и вы увидите высокий класс актерской игры.

Дорогой наш Александр Львович! Здоровья, творческой энергии, радости и, конечно же, новых ролей!

15 апреля

Продажа билетов на июньУважаемые зрители!

16 апреля в 14.00 в кассах МХТ (Камергерский переулок, 3) и на сайте театра в продажу поступит ограниченное количество билетов на июнь. В полном объёме продажа начнётся 4 мая в 12:00.

Забронировать билеты можно по телефонам (495) 646-3-646 и (495) 692-67-48.

16 апреля в 14.00 в кассах МХТ (Камергерский переулок, 3) и на сайте театра в продажу поступит ограниченное количество билетов на июнь. В полном объёме продажа начнётся 4 мая в 12:00.

Забронировать билеты можно по телефонам (495) 646-3-646 и (495) 692-67-48.

14 апреля

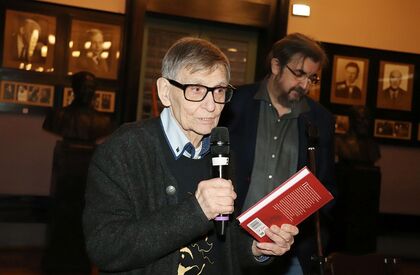

В МХТ прошла презентация книги «„Николай Ставрогин“» на сцене Московского Художественного театра. 1913“

12 апреля в Портретном фойе МХТ состоялась презентация книги «„Николай Ставрогин““ на сцене Московского Художественного театра. 1913». Это исследование, подготовленное научным сектором Школы-студии МХАТ и Музеем МХАТ и вышедшее в издательстве “Navona”, посвящено знаменитому спектаклю Немировича-Данченко по роману Достоевского „Бесы“. Книгу представили автор-составитель Ольга Егошина, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, директор Музея МХАТ Софья Грачева и почетные гости Алексей Бартошевич, Борис Любимов, Дмитрий Бак, Марина Токарева, Марина Тимашева, Вадим Щербаков, Павел Фокин, Светлана Бердичевская.

Спектакль «Николай Ставрогин» в свое время стал не только театральным, но и историческим событием, его выход спровоцировал горячую полемику в самых широких кругах. В связи с ним М. Горький опубликовал статьи «О „карамазовщине“» и «Еще о „карамазовщине“», которые вызвали обширную философскую дискуссию в печати. Для театра же Достоевский стал новым словом, работа с этим автором позволяла развивать новый, внутренний реализм— „душевный натурализм“, как определил его Станиславский.

Об этом вспоминали на презентации книги приветствующие ее издание искусствоведы, говорили об историческом контексте создания „Николая Ставрогина“, о различных интерпретациях «Бесов», о значимости симбиоза литературы и театра.

Игорь Золотовицкий зачитал собравшимся письма от историков театра Инны Соловьёвой и Анатолия Смелянского. С текстом Анатолия Мироновича, можно ознакомиться на сайте журнала «Театрал», он опубликован под заголовком «Не очень своевременные мысли».

Фоторепортаж Екатерины Цветковой

11 апреля

Изменение в афише лаборатории «АРТХАБ»: замена эскиза 3 июняУважаемые зрители!

3 июня на Новой сцене МХТ в рамках Пушкинской лаборатории «АРТХАБ» вместо эскиза Мурата Абулкатинова «Комментарии к „Евгению Онегину“» будет представлен эскиз «Пиковая дама» в постановке Михаила Плутахина.

Билеты действительны!

3 июня на Новой сцене МХТ в рамках Пушкинской лаборатории «АРТХАБ» вместо эскиза Мурата Абулкатинова «Комментарии к „Евгению Онегину“» будет представлен эскиз «Пиковая дама» в постановке Михаила Плутахина.

Билеты действительны!

10 апреля

Вниманию владельцев «Пушкинской карты»

Уважаемые зрители!

Обращаем ваше внимание: если ваш билет куплен по «Пушкинской карте», на входе в театр необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Билет, приобретённый по «Пушкинской карте», именной. Воспользоваться им может только держатель карты.

9 апреля

Концерт «Сентиментальный марш» ко Дню Победы и дню рождения Булата Окуджавы

8 и 9 мая впервые в МХТ имени А. П. Чехова состоится концерт «Сентиментальный марш», приуроченный сразу к двум датам — Дню Победы и дню рождения Булата Окуджавы.

На сцене Художественного театра прозвучат знакомые и любимые с детства песни знаменитого барда, записанные в новых аранжировках. Среди них «Надежды маленький оркестрик», «Песенка о бумажном солдатике», «Полночный троллейбус», «Дежурный по апрелю» и другие хиты XX века. Актеры прочтут стихотворения Булата Окуджавы, отрывки из воспоминаний самого поэта и его современников.

Свою первую песню Булат Окуджава написал на фронте, куда ушел в 17 лет, и впоследствии часто обращался к военной теме. Но на мхатовской сцене будут звучать произведения не только о войне. Ведь по-настоящему народными стали стихи и песни Булата Шалвовича о мире и о жизни с ее простыми радостями.

Это театральная рок-н-ролльная версия произведений легендарного поэта-песенника XX века Булата Окуджавы в исполнении Константина Хабенского, актеров Московского Художественного театра и группы «Ундервуд». Современное, динамичное прочтение с бережным отношением к смыслам, заложенным автором.

Константин Хабенский: «В моем детстве и юности везде, в том числе и в моей семье, звучали песни Окуджавы, и я впитал их в себя. Но уже в период студенчества, исполняя эти песни, я чувствовал, что они по энергии имеют право существовать в другом регистре. Эта идея долго сопровождала меня, и однажды я поделился ею с ребятами из „Ундервуда“. Мы решили рискнуть и записать свои интерпретации. А теперь хотим проверить, насколько у нас это получилось».

Владимир Ткаченко: «Надо хорошее, доброе, талантливое слово не забывать, чтобы оно не утонуло в пучине истории».

Максим Кучеренко: «Сейчас прошли десятилетия. Мы, конечно, скучаем по этим песням. И они должны занимать свое место в современном музыкальном мире».

В концерте примут участие актрисы Художественного театра Ульяна Глушкова, Елизавета Ермакова, Владислава Сухорукова.

Билеты — в кассах и на сайте театра.

5 апреля

«Москва 24» открывает секреты мхатовских премьер в спецпроекте «9 ряд. 10, 11 место»5 апреля на телеканале «Москва 24» вышел первый выпуск четырёхсерийного спецпроекта «9 ряд. 10, 11 место», посвящённого недавним премьерам МХТ имени А. П. Чехова и секретам их создания.

В чём миссия театра? Насколько важно мастерство и видение режиссёра? К чему обязывает чайка на занавесе? Как правильно выставленный свет может улучшить драматургию? Почему микрофон делает театрального актёра действительно свободным?

На эти и другие вопросы отвечают герои цикла: художественный руководитель театра Константин Хабенский, режиссёры Денис Азаров, Саша Золотовицкий, Юрий Муравицкий, артисты Игорь Верник, Михаил Пореченков, Александра Ребенок, заведующая художественно-постановочной частью Надежда Быханова, начальник отдела «Художественное освещение сцены» Тимур Саитов, художник-модельер Елена Афанасьева и звукорежиссёр Илья Елисеев.

Новые выпуски будут выходить на телеканале «Москва 24» по пятницам в 13.20.

5 апреля

Фотовыставка спектакля «Как вам это понравится?» в московском метро

«Весь мир — театр, в нем женщины, мужчины — все актеры…» — эта известная фраза принадлежит герою пьесы Уильяма Шекспира и спектакля МХТ «Как вам это понравится?». Недавняя мхатовская премьера в жанре панк-комедии стала поводом для новой фотовыставки в метро, открытой совместно с Департаментом транспорта Москвы на пересадочном узле «Деловой центр».

Экспозиция включает 30 фотографий. Посетить выставку можно до 2 мая.

Заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов прокомментировал открытие выставки: «Московский транспорт участвует в культурной жизни столицы по задаче Сергея Собянина. Мы сотрудничаем с театрами: совместно подготавливаем тематические поезда и карты “Тройка”, записываем аудиопоздравления к праздникам и предоставляем площадки для новых экспозиций».

Фоторепортаж пресс-службы Дептранса Москвы

1 апреля

#Театр Помогает: благотворительный фонд «Жизнь как чудо»

В апреле вы можете помочь детям с тяжелыми заболеваниями печени поверить в чудеса — «Жизнь как чудо» в проекте #ТеатрПомогает. Попечителями Фонда являются актрисы МХТ Александра Ребенок и Наташа Швец.

Благотворительный фонд «Жизнь как чудо» с 2009 года помогает детям с тяжёлыми заболеваниями печени. За 15 лет мы поддержали более 800 семей. Наши подопечные — дети со сложными генетическими заболеваниями и дети, которые перенесли операцию по трансплантации печени или только готовятся к ней. Фонд помогает им проходить генетические исследования, лечение, закупает необходимые лекарственные препараты, а также берёт на себя транспортные расходы и оплачивает проживание, когда дети приезжают на обследования в Москву из дальних регионов страны. Мы видим, как взрослеют эти ребята, и вместе с родителями радуемся их успехам и победам. Помогает фонд и профильным медицинским учреждениям — закупает для больниц оборудование, организует обучение врачей для развития диагностики заболеваний печени у детей. Конечно, все это было бы недостижимо без тысяч людей, которые поддерживают фонд. Спасибо всем, кто рядом!

Поддержать: https://mxat.dobro.mail.ru/

1 апреля

Отмена спектакля «Семь жизней Вл. И. Немировича-Данченко» 27 апреляУважаемые зрители!

Спектакль «Семь жизней Вл. И. Немировича-Данченко», назначенный на 27 апреля на Новой сцене, отменяется. Стоимость билетов, приобретённых на сайте МХТ, будет автоматически возвращена на карты, с которых производилась оплата. Билеты, купленные в кассах театра и у наших официальных партнёров, подлежат возврату по месту покупки в срок по 1 мая.

Приносим извинения за доставленные неудобства!

Спектакль «Семь жизней Вл. И. Немировича-Данченко», назначенный на 27 апреля на Новой сцене, отменяется. Стоимость билетов, приобретённых на сайте МХТ, будет автоматически возвращена на карты, с которых производилась оплата. Билеты, купленные в кассах театра и у наших официальных партнёров, подлежат возврату по месту покупки в срок по 1 мая.

Приносим извинения за доставленные неудобства!

5 марта

«13» — молодёжный проект МХТ и журнала “U magazine”МХТ имени А. П. Чехова и журнал U magazine представляют масштабный мультимедийный проект «13». В течение этого года на страницах журнала и на сайте U magazine (а также в соцсетях Художественного театра) будут представлены 13 молодых артистов, принятых в труппу за те два года, что МХТ возглавляет Константин Хабенский. 13 индивидуальностей, талант которых уже оценили и театр, и кинематограф. Сегодня они плотно заняты в репертуаре МХТ, активно снимаются в кино и участвуют во многих других творческих инициативах. Проект «13» – это ролики, где герои читают стихи и отрывки из пьес, подробные беседы и видео с блиц-интервью.

Первый герой – Арсентий Журид. Читайте его интервью «Я по натуре отличник».

Первый герой – Арсентий Журид. Читайте его интервью «Я по натуре отличник».

29 февраля

Пушкинский «АРТХАБ»

На Новой сцене МХТ продолжается экспериментальный проект «АРТХАБ». С апреля по июнь в его рамках пройдёт очередная — уже седьмая — режиссёрская лаборатория, которая будет посвящена 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

У разных лабораторий «АРТХАБ» были разные задачи — проект так и задуман, чтобы максимально оперативно реагировать на текущие нужды и запросы репертуарного театра. Грядущий юбилей самого светлого имени в русской словесности Александра Пушкина совпал с потребностью в этом глубоком авторе. После постановок конца 1990-х («Бориса Годунова» и «Маленьких трагедий») его имени в репертуаре МХТ почему-то не было. Поэтому мы решили, что пора возвращаться.

Расписание Пушкинского «АРТХАБа»:

16 апреля — Филипп Шкаев / «Памяти Белкина» по повестям А. С. Пушкина «Барышня-крестьянка» и «Станционный смотритель»

23 апреля — Максим Меламедов / «Русалка» А. С. Пушкина

16 мая — Алексей Мартынов / «Храни меня, мой талисман» по сценарию Рустама Ибрагимбекова

3 июня — Михаил Плутахин / «Пиковая дама» А. С. Пушкина

20 июня — Арсений Мещеряков / «Русалка» А. С. Пушкина

На показы лабораторных эскизов билеты можно приобрести как отдельно на каждую дату, так и в абонементе. Билеты поступят в продажу 2 марта.

1 февраля

Результаты VI лаборатории «АРТХАБ»

Дорогие зрители!

Публикуем результаты шестой лаборатории «АРТХАБ».

Результаты зрительского голосования:

I Андрей Цисарук / «Протагонист» Аси Володиной в инсценировке Ярославы Пулинович

Да – 71 % из проголосовавших

Нет – 23 %

Затрудняюсь ответить – 6 %

Литературный материал – 8,2 балла из 10 (средний показатель)

Режиссура – 7,9 баллов

II «ЗАГС» Дины Сафиной

Эскиз был показан вне конкурса.

III Максим Меламедов / «У нас всё хорошо» Александра Югова по рассказам Виктора Астафьева

Да – 74 % из проголосовавших

Нет – 21 %

Затрудняюсь ответить – 5 %

Литературный материал – 8,6 баллов из 10 (средний показатель)

Режиссура – 9,0 балла

IV Вера Попова / «Флешбэк» Олжаса Жанайдарова

Да – 90 % из проголосовавших

Нет – 5 %

Затрудняюсь ответить – 5 %

Пьеса – 9,5 балла из 10 (средний показатель)

Режиссура – 9,4 баллов

V Елена Павлова / «Маша и медведь» Артема Казюханова

Да – 70 % из проголосовавших

Нет – 23 %

Затрудняюсь ответить – 7 %

Пьеса – 8,3 балла из 10 (средний показатель)

Режиссура — 8,6 баллов

Мнение независимых экспертов (Борис Берман и Ильдар Жандарев): доработки достоин эскиз Максима Меламедова / «У нас всё хорошо» Александра Югова по рассказам Виктора Астафьева.

Художественное руководство театра согласилось со зрительским мнением и приняло решение о доработке эскиза Веры Поповой и Олжаса Жанайдарова «Флешбэк».

Ждем вас на седьмой Пушкинской лаборатории «АРТХАБ» в апреле-июне 2024 года!

1 февраля

Художественный театр объявляет конкурс короткометражного кино «Пушкин 225»1 февраля 2024 года на сайте korotkiy-metr.mxat.ru стартует прием заявок на участие в Конкурсе короткометражного кино Художественного театра.

Конкурс был учрежден МХТ имени А. П. Чехова в 2023 году в рамках празднования 125-летия и стал ежегодным. Конкурс направлен на популяризацию, освещение деятельности и оказание поддержки молодым кинематографистам, исследование взаимодействия театра и кино. Победитель первого конкурса получил возможность снять короткометражный фильм при поддержке видеосервиса Wink по мотивам неизданного киносценария Вл. И. Немировича-Данченко «Зверек» с артистами МХТ имени А. П. Чехова. В данный момент фильм готовится к участию в ряде фестивалей, после чего будет опубликован на Wink.

Участниками могут стать студенты и выпускники московских и санкт-петербургских киношкол. В этом году Конкурс посвящен 225-летию со дня рождения великого русского писателя А. С. Пушкина и темой станет «Пушкин 225».

По итогам конкурса, будет определен победитель, который получит возможность снять короткометражный фильм с артистами МХТ имени А. П. Чехова и при финансовой поддержке Wink.

Работы, вошедшие в Шорт-лист Конкурса, будут опубликованы на цифровом видеосервисе Wink.

Подробности на korotkiy-metr.mxat.ru

Конкурс был учрежден МХТ имени А. П. Чехова в 2023 году в рамках празднования 125-летия и стал ежегодным. Конкурс направлен на популяризацию, освещение деятельности и оказание поддержки молодым кинематографистам, исследование взаимодействия театра и кино. Победитель первого конкурса получил возможность снять короткометражный фильм при поддержке видеосервиса Wink по мотивам неизданного киносценария Вл. И. Немировича-Данченко «Зверек» с артистами МХТ имени А. П. Чехова. В данный момент фильм готовится к участию в ряде фестивалей, после чего будет опубликован на Wink.

Участниками могут стать студенты и выпускники московских и санкт-петербургских киношкол. В этом году Конкурс посвящен 225-летию со дня рождения великого русского писателя А. С. Пушкина и темой станет «Пушкин 225».

По итогам конкурса, будет определен победитель, который получит возможность снять короткометражный фильм с артистами МХТ имени А. П. Чехова и при финансовой поддержке Wink.

Работы, вошедшие в Шорт-лист Конкурса, будут опубликованы на цифровом видеосервисе Wink.

Подробности на korotkiy-metr.mxat.ru

2 октября

Благотворительный проект МХТ и VK Добро #ТеатрПомогает

С 1 октября Московский Художественный театр имени А. П. Чехова совместно с сервисом VK Добро продолжает запущенный в прошлом году благотворительный проект #ТеатрПомогает.

Каждый месяц театр вместе со зрителями будет поддерживать один из благотворительных фондов, попечителями, учредителями или друзьями которых являются артисты МХТ: «Артист» (Игорь Верник), «Вера» (Ульяна Глушкова), «Дари еду» (Софья Эрнст), «Спорт начинается с детей» (Михаил Пореченков, Иван Дергачев), «Благотворительный Фонд Константина Хабенского» (Константин Хабенский), «Бюро добрых дел» (Кристина Бабушкина), «Жизнь как чудо» (Александра Ребенок и Наташа Швец), «Дом с маяком» (Дарья Мороз), «Синдром любви» (Наташа Швец).

Театр помогает жить. Помогает мыслить. Помогает осознать нам свою человечность. Регулярное посещение театра развивает способности к выражению наших чувств и эмоций, помогает выстроить взаимопонимание с миром и другими людьми. А еще театр помогает помогать.

«Благотворительность сочетается абсолютно с каждой сферой нашей жизни, и помогать можно совершенно по-разному. Это доказал и наш проект #ТеатрПомогает, который мы запустили в прошлом театральном сезоне. Он был тепло принят зрителями: мы увидели, что каждый приходящий в театр готов не только брать и наполняться, но и отдавать частичку себя и своего тепла. И этот обмен энергиями поможет нам и дальше развивать и масштабировать проект, тем самым поддерживая тех, кому нужна наша помощь», — рассказал художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский.

В октябре проект открывает фонд «Артист», одним из учредителей которого является Игорь Верник. Поучаствовать в проекте и перечислить любую сумму пожертвования можно на платформе VK Добро

Присоединяйтесь к благотворительному проекту #ТеатрПомогает, чтобы вместе с любимыми артистами помочь тем, кто в этом нуждается!

9 декабря

О посещении спектаклей с возрастным цензом 18+Уважаемые зрители!

Настоятельно просим вас при выборе спектакля и покупке билетов обращать внимание на маркировку возрастного ограничения (она указана на страницах спектаклей на сайте театра, в онлайн-кассе, на афишах и непосредственно на билетах). В соответствии с Федеральным законом № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», на мероприятия с маркировкой 18+ не допускаются лица, не достигшие совершеннолетия. Билетёры на входе в театр вправе потребовать у зрителя документ, позволяющий установить возраст, и в случае несоответствия цензу отказать в посещении. Пожалуйста, учитывайте это во избежание недоразумений!

Настоятельно просим вас при выборе спектакля и покупке билетов обращать внимание на маркировку возрастного ограничения (она указана на страницах спектаклей на сайте театра, в онлайн-кассе, на афишах и непосредственно на билетах). В соответствии с Федеральным законом № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», на мероприятия с маркировкой 18+ не допускаются лица, не достигшие совершеннолетия. Билетёры на входе в театр вправе потребовать у зрителя документ, позволяющий установить возраст, и в случае несоответствия цензу отказать в посещении. Пожалуйста, учитывайте это во избежание недоразумений!

11 сентября

МХТ в проекте «Пушкинская карта»

Дорогие зрители!

Напоминаем, что МХТ имени А. П. Чехова принимает участие в проекте Министерства культуры РФ «Пушкинская карта», адресованном молодёжи.

Если вам от 14 до 22 лет, вы можете, зарегистрировавшись на портале «Госуслуги» и установив мобильное приложение «Госуслуги. Культура», оформить платёжную карту, на которую государством будет начислено 5000 рублей. На эти деньги можно приобрести билеты на культурные мероприятия, входящие в афишу проекта; она размещена на сайте Культура.РФ.

В проекте участвует большая часть репертуара МХТ. В афише на нашем сайте спектакли-участники отмечены профилем Пушкина. При покупке билетов на сайте МХТ владельцам карты нужно воспользоваться кнопкой «Оплатить „Пушкинской картой“».

Сайт проекта — https://www.culture.ru/pushkinskaya-karta

© МХТ им. Чехова, 2001—2024

mxat@mxat.ru

125009, Москва, Камергерский пер., д. 3

Тел.: 629-87-60, 692-67-48

Противодействие коррупции

mxat@mxat.ru

125009, Москва, Камергерский пер., д. 3

Тел.: 629-87-60, 692-67-48

Противодействие коррупции