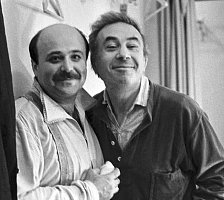

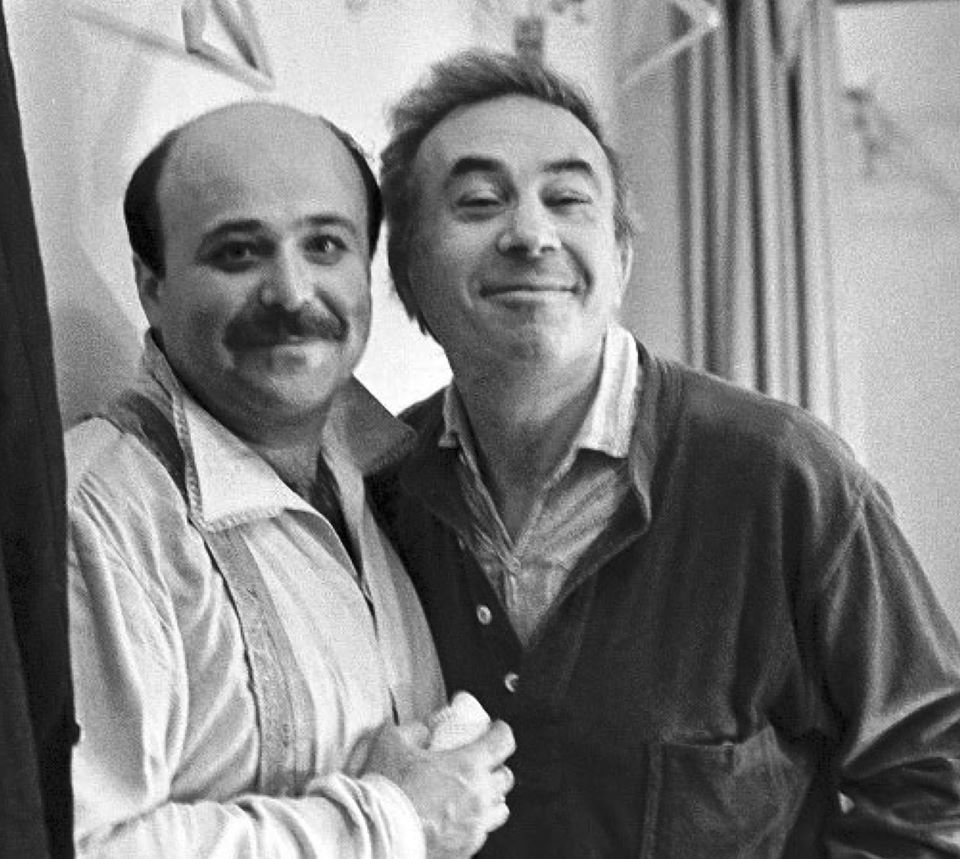

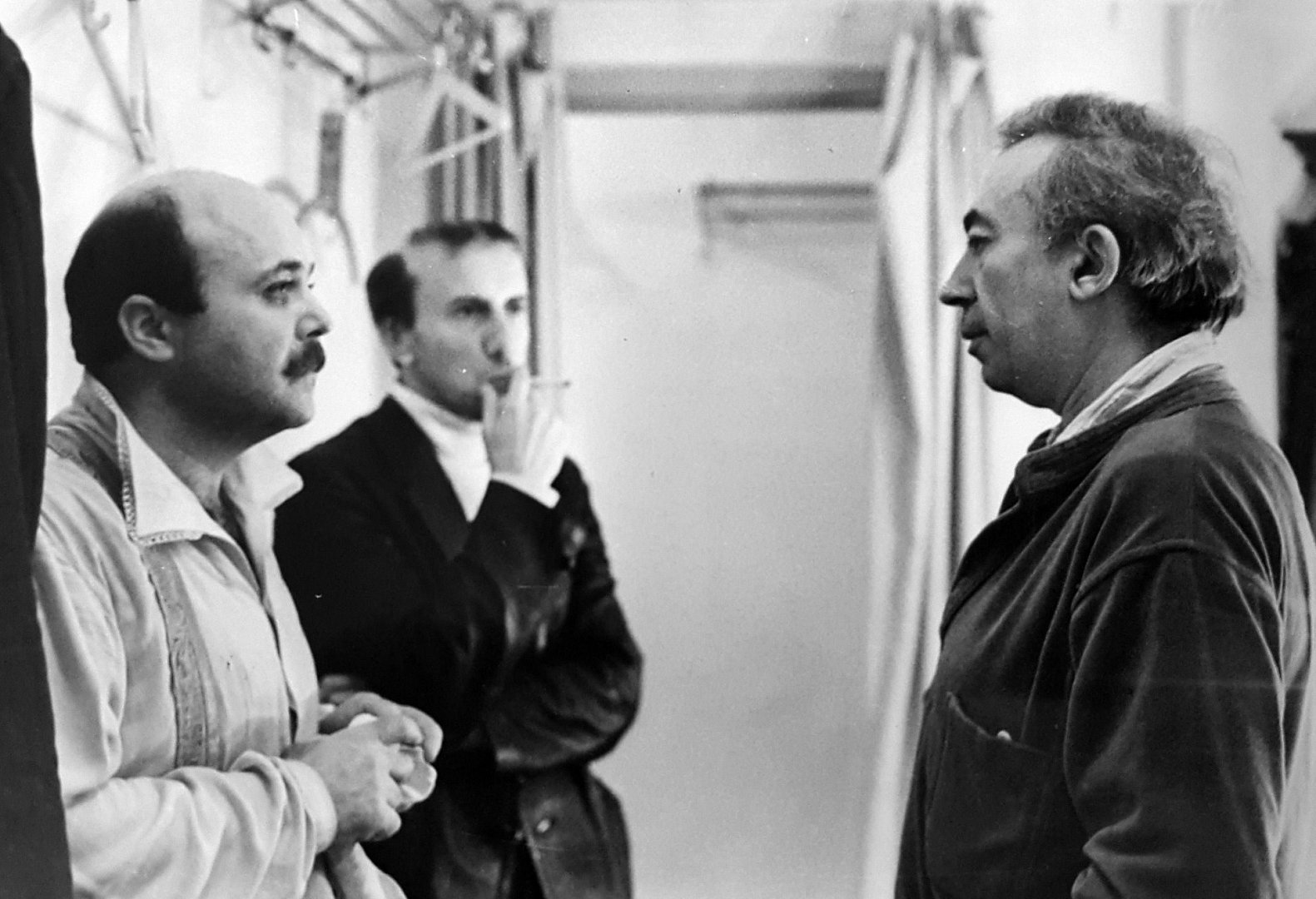

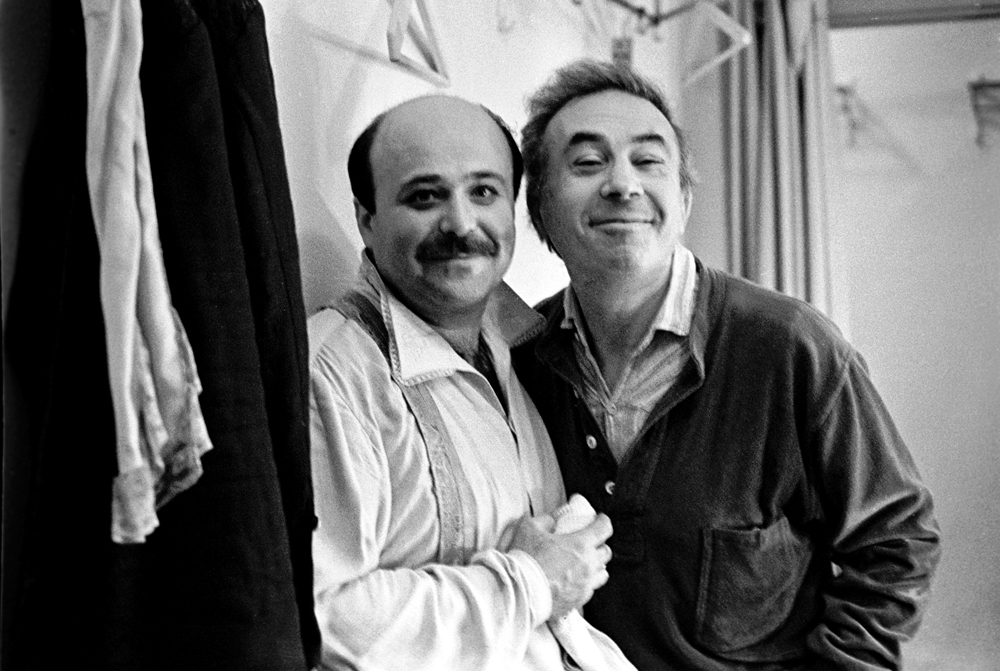

Анатолий Васильевич Эфрос

Заслуженный деятель искусств РФ

(3.7.1925, Харьков — 13.1.1987, Москва)

Режиссер.

Анатолий Васильевич Эфрос еще при жизни стал легендой российского театра. Его спектакли на сценах ЦДТ, Ленкома, МХАТа, Театра на Малой Бронной, Театра на Таганке поражали современников своей оригинальностью и самобытностью. Эфрос был просто не способен поставить тот или иной спектакль так, как ставили раньше: «Я могу поставить лишь так, как сегодня чувствую сам». И потому его спектакли, всегда отражали состояние современного общества, даже если Эфрос брался за постановку Шекспира или Мольера, Гоголя или Тургенева, Толстого или Чехова… Он был истинным Мастером, он всегда стремился к гармонии, а это, по его определению, — «величайшее беспокойство, выраженное совершенно».

«Режиссер — это поэт, только он имеет дело не с пером и бумагой, а слагает стихи на площадке сцены, управляя при этом большой группой людей», — так определял Анатолий Эфрос главную особенность своей профессии. Среди самых известных спектаклей, поставленных Анатолием Эфросом — А. Чехов «Три сестры»; А. Арбузов «Счастливые дни несчастливого человека», «Сказки старого Арбата»; У. Шекспир «ромео и Джульетта», «Отелло»; В. Розов «Брат Алеша», «Ситуация»; Ж. Б. Мольер «Дон Жуан»; Н. В. Гоголь «Женитьба»; И. Тургенев «Месяц в деревне»; Т. Уильямс «Лето и дым» и многие другие.

Режиссер.

Анатолий Васильевич Эфрос еще при жизни стал легендой российского театра. Его спектакли на сценах ЦДТ, Ленкома, МХАТа, Театра на Малой Бронной, Театра на Таганке поражали современников своей оригинальностью и самобытностью. Эфрос был просто не способен поставить тот или иной спектакль так, как ставили раньше: «Я могу поставить лишь так, как сегодня чувствую сам». И потому его спектакли, всегда отражали состояние современного общества, даже если Эфрос брался за постановку Шекспира или Мольера, Гоголя или Тургенева, Толстого или Чехова… Он был истинным Мастером, он всегда стремился к гармонии, а это, по его определению, — «величайшее беспокойство, выраженное совершенно».

«Режиссер — это поэт, только он имеет дело не с пером и бумагой, а слагает стихи на площадке сцены, управляя при этом большой группой людей», — так определял Анатолий Эфрос главную особенность своей профессии. Среди самых известных спектаклей, поставленных Анатолием Эфросом — А. Чехов «Три сестры»; А. Арбузов «Счастливые дни несчастливого человека», «Сказки старого Арбата»; У. Шекспир «ромео и Джульетта», «Отелло»; В. Розов «Брат Алеша», «Ситуация»; Ж. Б. Мольер «Дон Жуан»; Н. В. Гоголь «Женитьба»; И. Тургенев «Месяц в деревне»; Т. Уильямс «Лето и дым» и многие другие.

Роли

| Спектакль | Роль | Постановка | Дата премьеры |

|---|---|---|---|

| Живой труп | режиссер | Режиссер Анатолий Эфрос | 14 дек 1982 |

| Тартюф (1981) | Постановка | Постановка Анатолий Эфрос | 09 окт 1981 |

| Эшелон | Постановка и режиссура | Постановка и режиссура Анатолий Эфрос | 08 мая 1975 |