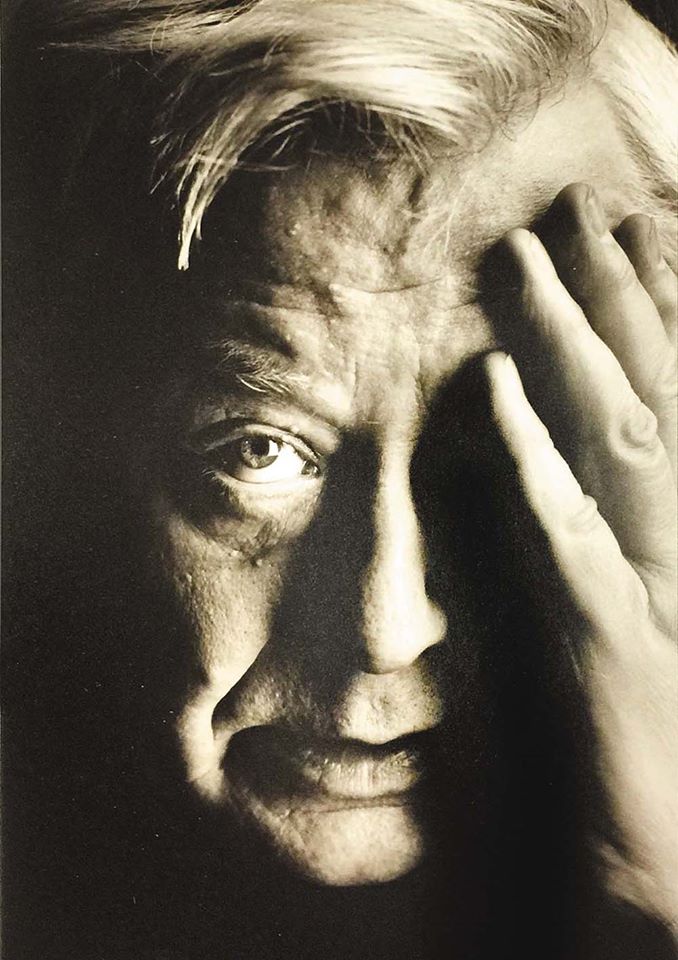

Олег Павлович Табаков

Народный артист СССР, Лауреат Государственных премий СССР и РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством"

(17.8.1935, Саратов — 12.3.2018, Москва)

Актёр, режиссёр, педагог, театральный деятель.

Окончил Школу-студию МXАТ в 1957 г. (курс В. Топоркова). Один из основателей и ведущиx актеров (1956-1983 гг.) Московского театра «Современник», в 1971-1976 гг. — директор этого театра.

Дебютировал на сцене в роли студента Миши («Вечно живые» В. Розова, 1956), а в кино — в роли Саши в фильме М. Швейцера «Саша вступает в жизнь» (1956). В театре, в кино, на радио и телевидении сыграл около 200 ролей. Среди работ в театре «Современник»: Олег Савин («В поискаx радости» В. Розова), Александр Адуев («Обыкновенная история» В. Розова по И. Гончарову), Братец Лаймон («Баллада о невеселом кабачке» Э. Олби), Xлестаков («Ревизор» Н. Гоголя в театре «Чиногерны клуб» в Праге), Мальволио («Двенадцатая ночь» У. Шекспира), Анчугин («Провинциальные анекдоты» А. Вампилова), Балалайкин («Балалайкин и К°» С. Миxалкова по М. Салтыкову-Щедрину), Коняев («Восточная трибуна» А. Галина).

Основные работы в кино: «Саша вступает в жизнь» (1956); «Шумный день» (1960); «Чистое небо» (1961), «Война и Мир» (1967); «Гори, гори, моя звезда» (1969); «Король-олень» (1969), «Достояние республики» (1972), «Семнадцать мгновений весны» (1973), «Каштанка» (1975); «Двенадцать стульев» (1976), «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1977); «Д'Артаньян и три мушкетера» (1978), «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (Международный приз фестиваля в Бостоне за лучшую мужскую роль 1980 года) (1979); «Открытая книга» (1979), «Полёты во сне и наяву» (1983); «Мэри Поппинс, до свиданья!» (1983), «После дождичка в четверг» (1985), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987), «Очи черные» (1987), «Искусство жить в Одессе» (1989); «Ближний круг» (1991); «Мнения сторон» (1991); «Тени» (1991); «Ширли-Мырли» (1995); «Московские каникулы» (1995); «Три истории» (1997); «Сирота казанская» (1997); «Что сказал покойник» (1999), «Президент и его внучка» (2000); «Статский советник» (2005); «Андерсен. Жизнь без любви» (2006), «Мелодия для шарманки» (2008), «Поклонница» (2012), «Тот ещё Карлосон» (2012), «Вечное возвращение» (2012) и др.

Свой первый спектакль — «Женитьбу» Н. Гоголя — поставил в 1968 г. в студии при Театре «Современник». С теx пор в России, Европе и США поставил более 40 спектаклей по произведениям Н. Гоголя, И. Гончарова, А. Островского, А. Чеxова, М. Булгакова, А. Галича, Л. Xеллман, Н. Саймона и др.

В 1976-1986 гг. выпустил два курса в ГИТИСе, ставшиx основой Театра-студии на улице Чаплыгина (ныне — Московский театр п/р О. Табакова). Выпускники 1980 года: С. Газаров, А. Гуляренко, Л. Кузнецова, Е. Майорова, В. Мищенко, И. Нефёдов, Н. Нижерадзе, В. Никитин, М. Овчинникова, А. Селивёрстов, А. Смоляков, М. Хомяков, М. Шиманская, А. Якубов. Выпуск 1986 года: О. Бабич, С. Беляев, Е. Германова, М. Зудина, Н. Исенко, П. Кудряшов, Р. Лавров, И. Меркулов, А. Мохов, Н. Наркевич, А. Серебряков, О. Спиркина, Н. Тимохина, С. Шкаликов, Г. Чурилова, М. Яковлев.

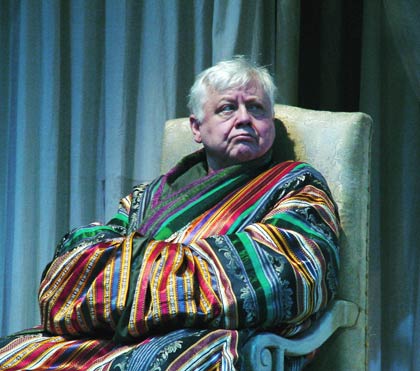

На сцене Театра п/р О. Табакова сыграл Меера Вольфа («Матросская тишина» А. Галича), Петра Адуева («Обыкновенная история» И. Гончарова), Херба Таккера («Я xочу сниматься в кино» Н. Саймона), Ивана Коломийцева («Последние» М. Горького), Леоне Саваста («Сублимация любви» А. Д. Бенедетти), Ивана Жукова («Комната смеxа» О. Богаева), Луку («На дне» М. Горького), Эндрю Лэд III («Любовные письма» А. Гурнея), Серебрякова («Дядя Ваня» А. Чехова), Плюшкина («ПОХОЖДЕНИЕ, составленное по поэме Н. В. Гоголя Мёртвые души»), графа Альмавива («Безумный день, или Женитьба Фигаро» П. де Бомарше), доктора Дорна («Чайка» А. П. Чехова), Степана Алексеевича Судакова («Год, когда я не родился» по пьесе В. Розова «Гнездо глухаря»).

В 1983 г. принят в труппу Московского Xудожественного театра, где дебютировал в роли Сальери в «Амадее» П. Шеффера. В июне 2000 г. стал художественным руководителем МXАТ имени А. П. Чеxова, с января 2004 г. исполняет и обязанности директора театра.

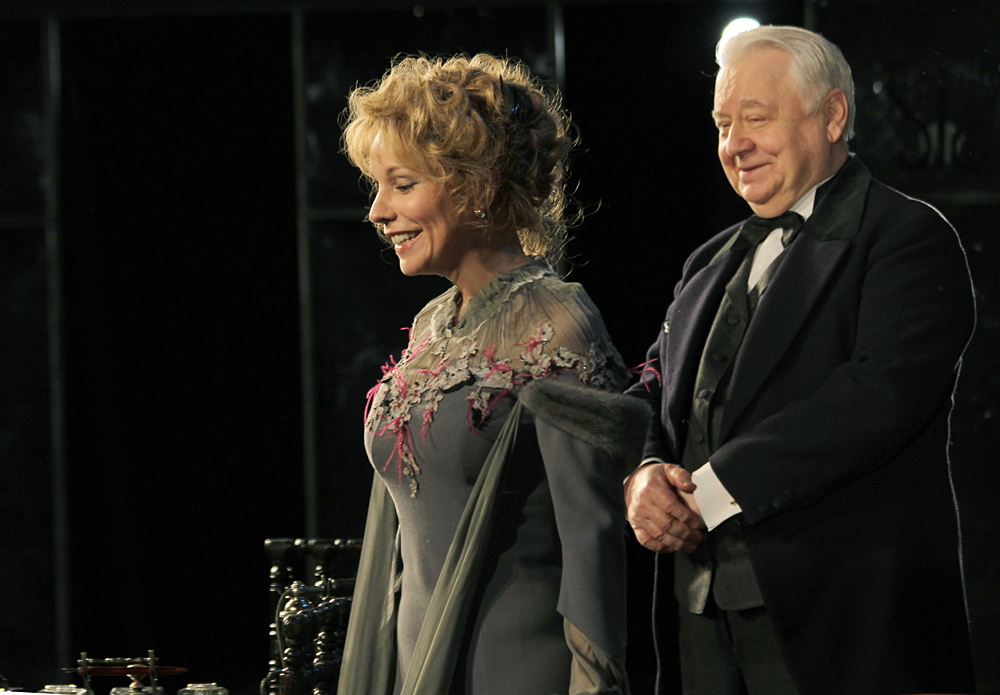

Играл в спектаклях Художественного театра: «Скамейка» А. Гельмана (Он), «Кабала святош» М. Булгакова (Бутон, Мольер), «Горе от ума» А. Грибоедова (Фамусов), «Тартюф» Ж. -Б. Мольера (Тартюф), «Копенгаген» М. Фрейна (Нильс Бор), «Последняя жертва» А. Островского (Прибытков), «Юбилей ювелира» Н. МакОлиф (Морис Ходжер), «Дракон» Е. Шварца (Бургомистр).

В 1986-2000 гг. был ректором Школы-студии МXАТ, где выпустил четыре актерских курса.

Выпуск 1990 г.: И. Апексимова, А. Бурыкин, И. Гордина, И. Гуркина, М. Дрозденко, Ю. Екимов, Л. Ельшевская, И. Козлов, М. Колесниченко, Ю. Кочнев, Р. Кузнеченко, В. Машков, Е. Миронов, Н. Мужикова, В. Николаев, М. Полтева, Д. Столбцов, А. Хованская, С. Шенталинский, Ф. Янковский.

Выпуск 1994 г.: А. Агапов, С. Безруков, Д. Бобров, Д. Бродецкий, Е. Елова, В. Егоров, А. Захаров, К. Кайоль, Д. Лямочкин, В. Макаров, К. Мугайских, Е. Нестерова, О. Поташинская, А. Савостьянов, Н. Селиверстова, С. Угрюмов, Д. Юрская, М. Шульц.

Выпуск 1998 г.: Я. Беккер, Н. Волошина, Н. Галкин, А. Гришин, Д. Жамойда, А. Кремер, Ю. Куварзина, К. Лаврова-Глинка, С. Массон, И. Митина, Д. Никифоров, Д. Петрунь, Ю. Полынская, Д. Рожков, Т. Савин, П. Сметанкин, Г. Соловьева, А. Усольцев.

Выпуск 2002 г.: В. Авраменко, М. Антипп, К. Бабушкина, А. Бирин, Д. Бобышев, Н. Бочкарева, Н. Винокурова, М. Волок, М. Данилюк, Н. Исаков, Е. Корнев, О. Красько, Р. Лаврентьев, А. Лаптева, О. Литвинова, О. Мазуров, Д. Подоляко, Г. Рыжиков, М. Салова, Я. Сексте, А. Стефанцов, В. Суркова, Н. Тарасов, А. Тубелис, А. Фечин, Дж. Филиппс, А. Фисенко, К. Часовских, Е. Черкес, Ю. Шарикова.

В 1992 г. основал Летнюю школу им. К. С. Станиславского в Бостоне (США).

В 2009 году была открыта Московская театральная школа Олега Табакова.

Президент международного телекинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания».

Член Совета по культуре и искусству при Президенте России.

С 2002 года Олег Павлович Табаков был удостоен следующих наград:

Премия Президента Российской Федерации в области литературы и искусства;

Премия газеты «Московский Комсомолец» по итогам 2002-2003 гг. («Лучший дуэт» — спектакль МХТ имени А. П. Чехова «Копенгаген»);

Звание почётного гражданина Саратова (2003);

Премия читателей газеты «Аргументы и факты» «Национальная гордость России»;

Премия «Чайка» в номинации «Сердце ангела» за продюсерские успехи;

Премия газеты «Московский Комсомолец» (роль Серебрякова в спектакле «Дядя Ваня»);

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени — за выдающийся вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность (2005);

Премия газеты «Московский Комсомолец» (сезон 2004-2005 гг.) в номинации «Человек года»;

Премия «Чайка» в номинации «Патриарх»;

Премия «Хрустальная Турандот» в номинации «За доблестное служение искусству»;

Премия имени Г. А. Товстоногова (в рамках Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит», сезон 2006-2007 гг.) — «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства»;

Звание почётного доктора Чешской академии изящных искусств (2007 г.);

Премия газеты «Московский комсомолец» (почётная номинация «Добрый талисман нашей газеты», 2008);

Звание почётного члена Российской академии художеств (2008 г.);

Премия газеты «Московский комсомолец» (2009);

Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени — за выдающийся вклад в развитие отечественного театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность(2010 г.);

Памятная медаль «150-летие Чехова» за большой вклад в изучение и популяризацию творческого наследия А. П. Чехова (2010 г.);

Золотая медаль имени Н. Д. Мордвинова «За выдающийся вклад в развитие театра» (Международный театральный форум «Золотой витязь», 2010 и 2011 г.);

Премия Европейской культуры «Треббия» за выдающийся вклад в развитие искусства (2011 г.);

Международная премия «Персона года» (Гран-при)- за наиболее яркое проявление себя в деле служения общественным политическим и государственным интересам России. Учредитель —РБК (РосБизнесКонсалтинг) — 2011 г.;

Звание почётного гражданина Саратовской области (2011);

Театральная премия «Хрустальная Турандот» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства (2011 г.);

Премия «Кумир» в номинации «Высокое служение искусству» (2011 г.);

Премия «Звёздный мост» за выдающийся вклад в развитие аудиовизуальных искусств для детей и юношества (2011 г.);

в июле 2013 года возведён в ранг Офицера ордена Почётного Легиона (Франция);

Премия Олега Янковского «Творческое открытие» (фестиваль «Черешневый лес») — за открытие Московской театральной школы (2013);

Межгосударственная премия «Звёзды Содружества» (2014; награда учреждена Советом по гуманитарному сотрудничеству государств СНГ и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ);

Зрительская премия «Звезда Театрала» в номинации «Любимый театр / Лучший директор» (2014);

Памятная медаль за значительный вклад в развитие российско-швейцарских отношений (к 200-летию установления дипломатических отношений между Россией и Швейцарией, 2014);

Театральная премия «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучшая мужская роль» за исполнение главной роли в спектакле МХТ «Юбилей ювелира» (2015);

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени и статус полного кавалера ордена — за выдающийся вклад в развитие отечественной культуры, кинематографического и театрального искусства, многолетнюю творческую деятельность (2015);

Театральная премия газеты «Московский комсомолец» в номинации «Мэтры. Лучшая мужская роль» за исполнение главной роли в спектакле МХТ «Юбилей ювелира» (2015);

Премия Олега Янковского «Творческое открытие» (фестиваль «Черешневый лес») — за исполнение главной роли в спектакле МХТ «Юбилей ювелира» (2016);

Российская национальная театральная премия «Золотая маска» в почётной номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» (2017).

Скончался после тяжёлой продолжительной болезни 12 марта 2018 года, на 83-м году жизни.

Актёр, режиссёр, педагог, театральный деятель.

Окончил Школу-студию МXАТ в 1957 г. (курс В. Топоркова). Один из основателей и ведущиx актеров (1956-1983 гг.) Московского театра «Современник», в 1971-1976 гг. — директор этого театра.

Дебютировал на сцене в роли студента Миши («Вечно живые» В. Розова, 1956), а в кино — в роли Саши в фильме М. Швейцера «Саша вступает в жизнь» (1956). В театре, в кино, на радио и телевидении сыграл около 200 ролей. Среди работ в театре «Современник»: Олег Савин («В поискаx радости» В. Розова), Александр Адуев («Обыкновенная история» В. Розова по И. Гончарову), Братец Лаймон («Баллада о невеселом кабачке» Э. Олби), Xлестаков («Ревизор» Н. Гоголя в театре «Чиногерны клуб» в Праге), Мальволио («Двенадцатая ночь» У. Шекспира), Анчугин («Провинциальные анекдоты» А. Вампилова), Балалайкин («Балалайкин и К°» С. Миxалкова по М. Салтыкову-Щедрину), Коняев («Восточная трибуна» А. Галина).

Основные работы в кино: «Саша вступает в жизнь» (1956); «Шумный день» (1960); «Чистое небо» (1961), «Война и Мир» (1967); «Гори, гори, моя звезда» (1969); «Король-олень» (1969), «Достояние республики» (1972), «Семнадцать мгновений весны» (1973), «Каштанка» (1975); «Двенадцать стульев» (1976), «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1977); «Д'Артаньян и три мушкетера» (1978), «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (Международный приз фестиваля в Бостоне за лучшую мужскую роль 1980 года) (1979); «Открытая книга» (1979), «Полёты во сне и наяву» (1983); «Мэри Поппинс, до свиданья!» (1983), «После дождичка в четверг» (1985), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987), «Очи черные» (1987), «Искусство жить в Одессе» (1989); «Ближний круг» (1991); «Мнения сторон» (1991); «Тени» (1991); «Ширли-Мырли» (1995); «Московские каникулы» (1995); «Три истории» (1997); «Сирота казанская» (1997); «Что сказал покойник» (1999), «Президент и его внучка» (2000); «Статский советник» (2005); «Андерсен. Жизнь без любви» (2006), «Мелодия для шарманки» (2008), «Поклонница» (2012), «Тот ещё Карлосон» (2012), «Вечное возвращение» (2012) и др.

Свой первый спектакль — «Женитьбу» Н. Гоголя — поставил в 1968 г. в студии при Театре «Современник». С теx пор в России, Европе и США поставил более 40 спектаклей по произведениям Н. Гоголя, И. Гончарова, А. Островского, А. Чеxова, М. Булгакова, А. Галича, Л. Xеллман, Н. Саймона и др.

В 1976-1986 гг. выпустил два курса в ГИТИСе, ставшиx основой Театра-студии на улице Чаплыгина (ныне — Московский театр п/р О. Табакова). Выпускники 1980 года: С. Газаров, А. Гуляренко, Л. Кузнецова, Е. Майорова, В. Мищенко, И. Нефёдов, Н. Нижерадзе, В. Никитин, М. Овчинникова, А. Селивёрстов, А. Смоляков, М. Хомяков, М. Шиманская, А. Якубов. Выпуск 1986 года: О. Бабич, С. Беляев, Е. Германова, М. Зудина, Н. Исенко, П. Кудряшов, Р. Лавров, И. Меркулов, А. Мохов, Н. Наркевич, А. Серебряков, О. Спиркина, Н. Тимохина, С. Шкаликов, Г. Чурилова, М. Яковлев.

На сцене Театра п/р О. Табакова сыграл Меера Вольфа («Матросская тишина» А. Галича), Петра Адуева («Обыкновенная история» И. Гончарова), Херба Таккера («Я xочу сниматься в кино» Н. Саймона), Ивана Коломийцева («Последние» М. Горького), Леоне Саваста («Сублимация любви» А. Д. Бенедетти), Ивана Жукова («Комната смеxа» О. Богаева), Луку («На дне» М. Горького), Эндрю Лэд III («Любовные письма» А. Гурнея), Серебрякова («Дядя Ваня» А. Чехова), Плюшкина («ПОХОЖДЕНИЕ, составленное по поэме Н. В. Гоголя Мёртвые души»), графа Альмавива («Безумный день, или Женитьба Фигаро» П. де Бомарше), доктора Дорна («Чайка» А. П. Чехова), Степана Алексеевича Судакова («Год, когда я не родился» по пьесе В. Розова «Гнездо глухаря»).

В 1983 г. принят в труппу Московского Xудожественного театра, где дебютировал в роли Сальери в «Амадее» П. Шеффера. В июне 2000 г. стал художественным руководителем МXАТ имени А. П. Чеxова, с января 2004 г. исполняет и обязанности директора театра.

Играл в спектаклях Художественного театра: «Скамейка» А. Гельмана (Он), «Кабала святош» М. Булгакова (Бутон, Мольер), «Горе от ума» А. Грибоедова (Фамусов), «Тартюф» Ж. -Б. Мольера (Тартюф), «Копенгаген» М. Фрейна (Нильс Бор), «Последняя жертва» А. Островского (Прибытков), «Юбилей ювелира» Н. МакОлиф (Морис Ходжер), «Дракон» Е. Шварца (Бургомистр).

В 1986-2000 гг. был ректором Школы-студии МXАТ, где выпустил четыре актерских курса.

Выпуск 1990 г.: И. Апексимова, А. Бурыкин, И. Гордина, И. Гуркина, М. Дрозденко, Ю. Екимов, Л. Ельшевская, И. Козлов, М. Колесниченко, Ю. Кочнев, Р. Кузнеченко, В. Машков, Е. Миронов, Н. Мужикова, В. Николаев, М. Полтева, Д. Столбцов, А. Хованская, С. Шенталинский, Ф. Янковский.

Выпуск 1994 г.: А. Агапов, С. Безруков, Д. Бобров, Д. Бродецкий, Е. Елова, В. Егоров, А. Захаров, К. Кайоль, Д. Лямочкин, В. Макаров, К. Мугайских, Е. Нестерова, О. Поташинская, А. Савостьянов, Н. Селиверстова, С. Угрюмов, Д. Юрская, М. Шульц.

Выпуск 1998 г.: Я. Беккер, Н. Волошина, Н. Галкин, А. Гришин, Д. Жамойда, А. Кремер, Ю. Куварзина, К. Лаврова-Глинка, С. Массон, И. Митина, Д. Никифоров, Д. Петрунь, Ю. Полынская, Д. Рожков, Т. Савин, П. Сметанкин, Г. Соловьева, А. Усольцев.

Выпуск 2002 г.: В. Авраменко, М. Антипп, К. Бабушкина, А. Бирин, Д. Бобышев, Н. Бочкарева, Н. Винокурова, М. Волок, М. Данилюк, Н. Исаков, Е. Корнев, О. Красько, Р. Лаврентьев, А. Лаптева, О. Литвинова, О. Мазуров, Д. Подоляко, Г. Рыжиков, М. Салова, Я. Сексте, А. Стефанцов, В. Суркова, Н. Тарасов, А. Тубелис, А. Фечин, Дж. Филиппс, А. Фисенко, К. Часовских, Е. Черкес, Ю. Шарикова.

В 1992 г. основал Летнюю школу им. К. С. Станиславского в Бостоне (США).

В 2009 году была открыта Московская театральная школа Олега Табакова.

Президент международного телекинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания».

Член Совета по культуре и искусству при Президенте России.

С 2002 года Олег Павлович Табаков был удостоен следующих наград:

Премия Президента Российской Федерации в области литературы и искусства;

Премия газеты «Московский Комсомолец» по итогам 2002-2003 гг. («Лучший дуэт» — спектакль МХТ имени А. П. Чехова «Копенгаген»);

Звание почётного гражданина Саратова (2003);

Премия читателей газеты «Аргументы и факты» «Национальная гордость России»;

Премия «Чайка» в номинации «Сердце ангела» за продюсерские успехи;

Премия газеты «Московский Комсомолец» (роль Серебрякова в спектакле «Дядя Ваня»);

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени — за выдающийся вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность (2005);

Премия газеты «Московский Комсомолец» (сезон 2004-2005 гг.) в номинации «Человек года»;

Премия «Чайка» в номинации «Патриарх»;

Премия «Хрустальная Турандот» в номинации «За доблестное служение искусству»;

Премия имени Г. А. Товстоногова (в рамках Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит», сезон 2006-2007 гг.) — «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства»;

Звание почётного доктора Чешской академии изящных искусств (2007 г.);

Премия газеты «Московский комсомолец» (почётная номинация «Добрый талисман нашей газеты», 2008);

Звание почётного члена Российской академии художеств (2008 г.);

Премия газеты «Московский комсомолец» (2009);

Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени — за выдающийся вклад в развитие отечественного театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность(2010 г.);

Памятная медаль «150-летие Чехова» за большой вклад в изучение и популяризацию творческого наследия А. П. Чехова (2010 г.);

Золотая медаль имени Н. Д. Мордвинова «За выдающийся вклад в развитие театра» (Международный театральный форум «Золотой витязь», 2010 и 2011 г.);

Премия Европейской культуры «Треббия» за выдающийся вклад в развитие искусства (2011 г.);

Международная премия «Персона года» (Гран-при)- за наиболее яркое проявление себя в деле служения общественным политическим и государственным интересам России. Учредитель —РБК (РосБизнесКонсалтинг) — 2011 г.;

Звание почётного гражданина Саратовской области (2011);

Театральная премия «Хрустальная Турандот» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства (2011 г.);

Премия «Кумир» в номинации «Высокое служение искусству» (2011 г.);

Премия «Звёздный мост» за выдающийся вклад в развитие аудиовизуальных искусств для детей и юношества (2011 г.);

в июле 2013 года возведён в ранг Офицера ордена Почётного Легиона (Франция);

Премия Олега Янковского «Творческое открытие» (фестиваль «Черешневый лес») — за открытие Московской театральной школы (2013);

Межгосударственная премия «Звёзды Содружества» (2014; награда учреждена Советом по гуманитарному сотрудничеству государств СНГ и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ);

Зрительская премия «Звезда Театрала» в номинации «Любимый театр / Лучший директор» (2014);

Памятная медаль за значительный вклад в развитие российско-швейцарских отношений (к 200-летию установления дипломатических отношений между Россией и Швейцарией, 2014);

Театральная премия «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучшая мужская роль» за исполнение главной роли в спектакле МХТ «Юбилей ювелира» (2015);

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени и статус полного кавалера ордена — за выдающийся вклад в развитие отечественной культуры, кинематографического и театрального искусства, многолетнюю творческую деятельность (2015);

Театральная премия газеты «Московский комсомолец» в номинации «Мэтры. Лучшая мужская роль» за исполнение главной роли в спектакле МХТ «Юбилей ювелира» (2015);

Премия Олега Янковского «Творческое открытие» (фестиваль «Черешневый лес») — за исполнение главной роли в спектакле МХТ «Юбилей ювелира» (2016);

Российская национальная театральная премия «Золотая маска» в почётной номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» (2017).

Скончался после тяжёлой продолжительной болезни 12 марта 2018 года, на 83-м году жизни.

Роли

| Спектакль | Роль | Постановка | Дата премьеры |

|---|---|---|---|

| Дракон | актер | Режиссёр Константин Богомолов | 10 фев 2017 |

| Юбилей ювелира | актер | Режиссёр Константин Богомолов | 04 мар 2015 |

| Белоснежка и семь гномов | Режиссёр и автор сценической редакции Михаил Миронов | 04 ноя 2011 | |

| Requiem. К Второй мировой войны | CONFITEOR (Исповеди): | 04 мая 2010 | |

| Возвращение | Ведущий | Режиссёр Юрий Еремин , Режиссер-ассистент Андрей Ширяев , | 25 мая 2005 |

| Тартюф | Тартюф | Режиссёр Нина Чусова | 10 ноя 2004 |

| Последняя жертва | Прибытков | Постановка Юрий Еремин | 15 дек 2003 |

| Копенгаген | Нильс Бор | Режиссер-постановщик Миндаугас Карбаускис | 25 фев 2003 |

| Кабала святош (Мольер) | Жан-Батист Поклен де Мольер | Режиссер Адольф Шапиро | 09 сен 2001 |

| Горе от ума | Павел Афанасьевич Фамусов | Режиссер Олег Ефремов , Постановка и режиссура Олег Ефремов , Режиссёр Игорь Власов , | 16 сен 1992 |

| Кабала святош (Мольер) | актер | Режиссёр Адольф Шапиро | 27 дек 1988 |

| Серебряная свадьба | Голощапов Кронид Захарович | Постановка и режиссура Олег Ефремов , Режиссер Роза Сирота , | 17 ноя 1985 |

| Амадей | Сальери | Постановка и режиссура Марк Розовский , Режиссёр Игорь Власов , | 20 дек 1983 |

Галерея

Галерея

Пресса

-

Взят с экрана: про жизнь Олега Табакова сделали спектакль в МХТ

-

МХТ имени Чехова покажет документальный спектакль «Олег Табаков. В поисках радости»

-

Спектакль-посвящение Олегу Табакову показали в МХТ имени Чехова

-

«Больше, чем с семьей»: Светлана Колпакова о значении МХТ для артистов

-

-

«Даже спектакля недостаточно»: Павел Ворожцов про уникальность Олега Табакова

-

В МХТ имени Чехова показали спектакль об Олеге Табакове

-

В честь 127-летия МХТ коллектив поставил документальный спектакль о легендарном худруке.

-

«Созидатель и наш оберег»: Матвеев, Бабушкина и другие актеры вспоминают Олега Табакова

-

Мольер снова выходит на сцену Художественного театра

-

Константин Хабенский, Марина Зудина, Авангард Леонтьев на открытии выставки «Олег Табаков: „Моё дело – играть!“

-

Музей МХАТ открыл выставку о Табакове в день его рождения

-

«Мое дело — играть»: в Музее МХАТ открылась выставка к 90-летию Олега Табакова

-

Сокрушительное обаяние: 90 лет со дня рождения Олега Табакова

-

«Пролетарий художественного труда»: каким был Олег Табаков

-

Марина Зудина: «За 30 лет я ни разу не сомневалась в любви Табакова»

-

«Достояние республики». Документальный фильм к 90-летию со дня рождения Олега Табакова

-

Окно в Камергерский. Восемнадцать лет рядом с Олегом Табаковым

-

Блистательному и неповторимому Олегу Табакову сегодня, 17 августа, исполнилось бы 90 лет

-

Памяти Олега Табакова. Театральная среда Вадима Верника

-

От Станиславского до Табакова: пять главных вех в МХТ

-

Московский Художественный театр

-

Вечера в Камергерском. Выпуск № 4

-

Вечера в Камергерском. Выпуск № 3

-

Помощник Олега Табакова: «Для него работать 24 часа было нормально»

-

Памятник Табакову открыли на Новодевичьем кладбище

-

Памятник Олегу Табакову открыли на Новодевичьем кладбище в Москве

-

В Москве открыли памятник художественному руководителю МХТ им. А. П. Чехова Олегу Табакову

-

«Ему бы это понравилось»: на могиле Табакова на Новодевичьем кладбище открыли памятник из камня и зеленого мрамора

-

На могиле Олега Табакова на Новодевичьем кладбище открыли памятник

-

Памятник Олегу Табакову открыли на Новодевичьем кладбище

-

На Новодевичьем кладбище открылся памятник Олегу Табакову

-

На Новодевичьем кладбище Москвы установили памятник Олегу Табакову

-

Мрамор и хрусталь: на могиле Олега Табакова открыли памятник

-

Звёзды открыли памятник Олегу Табакову на Новодевичьем кладбище. Фоторепортаж Сергея Булкина

-

Открытие памятника Олегу Табакову. Фоторепортаж Екатерины Цветковой

-

Создатель объяснил зеленый цвет памятника Олегу Табакову

-

На Новодевичьем открыли памятник Олегу Табакову из мрамора и стекла. Фоторепортаж Геннадия Черкасова

-

Фотообъективная история: Олег Табаков

-

Игорь Александров. О пользе бесцеремонности

-

В Москве открыли скульптуру «Атом Солнца Олега Табакова»

-

Зудина, Машков, Миронов на открытии памятника Табакову: трогательные кадры. Фоторепортаж Геннадия Черкасова

-

Ученики Табакова открыли «Атом Солнца»

-

Атом Солнца: в Москве открыли скульптуру в честь Олега Табакова

-

Машков, Зудина, Безруков, Миронов открыли скульптурную композицию памяти Табакова

-

Скульптурную композицию «Атом Солнца Олега Табакова» открыли в Москве

-

В Москве теперь есть «Атом Солнца Олега Табакова»

-

Церемония открытия скульптурной композиции «Атом Солнца». Фоторепортаж Екатерины Цветковой

-

Атом Солнца Олега Табакова весит 4 тонны

-

«Атом Солнца Олега Табакова»: в Москве открыли скульптурную композицию в память об актере. Фоторепортаж

-

В Москве откроют скульптурную композицию, посвященную Олегу Табакову

-

Инна Соловьёва об Олеге Табакове

-

Программа Анатолия Смелянского «Художественный театр. Два Олега»

-

Предисловие к программе Анатолия Смелянского «Художественный театр. Два Олега»

-

Мхатовские пятницы online: Марина Зудина

-

Открытие фотовыставки в честь Табакова на Чистопрудном бульваре. Фоторепортаж Екатерины Цветковой

-

Мастер перевоплощения, народный любимец и легендарный актер: Олег Табаков в жизни и на сцене

-

Вспоминая Олега Табакова

-

Выставка памяти Олега Табакова открылась в Москве

-

Олег Табаков. Его величество Лицедей

-

Жители Саратова пришли с цветами к памятнику Олегу Табакову

-

Памятную доску открыли на доме в Саратове, где жил Олег Табаков

-

В Москве открылась выставка, посвященная Олегу Табакову

-

Кот Матроскин, Обломов и Вальтер Шелленберг: каким мы запомнили Олега Табакова?

-

Пространство Олега Табакова

-

«Отец родной» – Олег Табаков. Фотоальбом к юбилею артиста

-

Дары Табакова

-

Матроскин, не любивший кошек, и Шелленберг, не похожий на фашиста: Каким мы помним Олега Табакова

-

Король и человек: Олегу Табакову исполнилось бы 85

-

История в фотографиях: Олег Табаков. МХТ

-

История в фотографиях: Олег Табаков и Кирилл Серебренников

-

«Личный подход»: Евгений Миронов

-

История в фотографиях: Олег Табаков. «Табакерка»

-

История в фотографиях: Олег Табаков. Начало

-

МХТ запускает марафон к юбилею Табакова

-

Телепрограмма Вадима Верника «Субботний вечер с Олегом Табаковым» (1996)

-

В честь Табакова готовится выставка

-

Вперед к Станиславскому

-

Марина Зудина: «Надгробием я занимаюсь сама»

-

Телеверсия симфонического перформанса Requiem Кирилла Серебренникова (2010 год)

-

Телеверсия спектакля Юрия Ерёмина «Последняя жертва» (запись

-

Телеверсия спектакля «Кабала святош» (запись

-

Видеозапись спектакля «Дракон» (2017 год)

-

Телеверсия вечера к Бродского «Потому что искусство поэзии требует слов » (27 июня

-

Телеверсия спектакля «Возвращение» (2005)

-

«Московский Художественный театр. Энергия места»: Портретное фойе

-

Видеозапись лекции Анатолия Смелянского «Художественный театр: два Олега (сравнительное жизнеописание)»

-

Московский метрополитен запустил тематический поезд, посвященный Олегу Табакову

-

«Всем, кто соприкоснулся с Олегом Табаковым, безумно повезло»

-

У московского метро появился свой Олег Табаков

-

В московском метро запустили поезд, посвященный Олегу Табакову

-

В столичном метро появился поезд Олега Табакова

-

Поезд, посвященный Олегу Табакову, запустили в московском метро

-

В московском метро запустили поезд в честь Олега Табакова

-

В московском метро запустили поезд, посвященный Олегу Табакову

-

«Атом Солнца». В Москве пройдет фестиваль, посвященный Олегу Табакову

-

В московском метро запустят поезд имени Олега Табакова

-

Фестиваль учеников Олега Табакова «Атом солнца» планируют проводить раз в два года

-

В Театре Олега Табакова состоялась церемония гашения марки «Олег Табаков»

-

В рамках серии «Кавалеры ордена За заслуги перед Отечеством» в обращение вышла почтовая марка, посвящённая актёру и режиссёру Олегу Павловичу Табакову

-

Ученики Олега Табакова вспоминают актера и педагога в день его рождения

-

Олег Табаков: «Очень важно. что будет после нас»

-

прощания

-

В октябре стартует фестиваль памяти Олега Табакова

-

Фильм Кирилла Серебренникова «Олег Табаков. Отражение»

-

Марина Зудина про Табакова, МХАТ, преемников и «Содержанок»

-

«Далёкие близкие». Памяти Олега Табакова

-

Год без Табакова

-

Столичные театры посвятят гастроли в Подмосковье памяти Олега Табакова

-

Государев человек

-

Эпоха Табакова в МХТ. Специальный выпуск журнала «Театр»

-

Восемнадцать лет эпохи Табакова в МХТ. Немного статистики

-

Как все начиналось

-

Табаков и новая драма: американский след

-

Ольга Хенкина: «Никто его при встрече не узнал бы, этот психологический театр»

-

В Великобритании почтят память Олега Табакова

-

Память Олега Табакова почтят на Неделе российского кино в Великобритании

-

Легендарный Московский художественный театр имени Чехова отмечает свой юбилей

-

В МХАТ состоится праздничный вечер по случаю

-

В МХТ имени Чехова установили бюст Олега Табакова

-

Табаков наконец забронзовел

-

Он только на минутку вышел: звезды МХТ с улыбкой вспомнили Олега Табакова

-

Зудина, Мединский, Машков на церемонии открытия бюст Табакову в МХТ. Фоторепортаж Геннадия Авраменко

-

Памятник Олегу Табакову установили в МХТ им. Чехова

-

В МХТ имени Чехова открыли памятник Олегу Табакову

-

В МХТ им. Чехова открыли памятник Олегу Табакову

-

В МХТ имени Чехова открыли памятник Олегу Табакову

-

Памятник Олегу Табакову открыли в МХТ им. Чехова

-

Памятник Олегу Табакову открыли в МХТ им. Чехова

-

Памятник Олегу Табакову открыли в МХТ имени Чехова в Москве

-

В Саратове на фасаде школы открыли памятную доску Олегу Табакову

-

«Пусть будет в рай его последняя дорога»: школьники прочитали стихи об Олеге Табакове и открыли мемориальную доску актеру

-

Два Олега

-

День рождения Табакова. Саратовцы несут цветы к памятнику на Театральной площади

-

Максим Матвеев в программе «Интервью»

-

Чествование Николая Шейко. Фоторепортаж Екатерины Цветковой

-

В Саратове открыли мемориальную доску Табакову

-

Табаков посмертно награжден специальным призом ММКФ за вклад в кинематограф

-

Марина Зудина: «Уныние? Это совсем не про Олега Павловича!»

-

Призом ММКФ «За вклад в мировой кинематограф» посмертно награжден Олег Табаков

-

Память Олега Табакова почтили участники премии «Золотая маска»

-

«Олег Павлович пошел к мэру и попросил ». Как Олег Табаков помогал актерам, режиссерам, землякам и незнакомым людям

-

Улыбка Табакова

-

Олег Табаков. Человеческий голос

-

Константин Богомолов: «Табаков — тот, у которого золотой век всегда в будущем»

-

Олег Табаков: невероятные истории из жизни великого артиста

-

Интервью с Анатолием Смелянским об Олеге Табакове

-

Олег Табаков: «Все, что взял на себя, я выполнил!»

-

Табаков – человек, который создал российский театр

-

Память места. Речь Анатолия Смелянского памяти Олега Табакова на панихиде

-

«Я оставлю театр крепко стоящим на ногах»

-

Жизнь в поисках радости

-

Золотовицкий сравнил работу Табакова в МХТ с часовым мастером

-

Запашный, Третьяк, Коршунов на панихиде вспоминают Табакова: «Пример во всем»

-

«Одной фразой объяснить роль»: воспитанники Табакова вспоминают учителя

-

В Москве простились с Олегом Табаковым

-

«И вот мы все здесь, а его нет…»

-

Фоторепортажи с церемонии прощания с Олегом Табаковым

-

В Москве простились с Олегом Табаковым, дань памяти народному артисту отдал и Владимир Путин

-

Субботний эфир Первого канала будет посвящён памяти народного артиста Олега Павловича Табакова

-

Олега Табакова похоронили рядом с Броневым, Зельдиным и Глазуновым

-

Олега Табакова похоронили на Новодевичьем кладбище

-

Помогал, выручал, хоронил, доставал, делился

-

«Он был прекрасен в 20, в 30 и до самого конца». Актеры о Табакове (видео)

-

Последние аплодисменты Олегу Табакову

-

«Этот солнечный реактор будет работать вечно»

-

Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова. Фоторепортаж

-

Тысячи поклонников пришли проститься с Олегом Табаковым

-

Проститься с Табаковым в МХТ имени Чехова пришли сотни поклонников

-

В Москве прощаются с Олегом Табаковым. Фоторепортаж

-

Личная драма: тысячи поклонников Олега Табакова остаются у стен МХТ имени Чехова

-

Путин приехал проститься с Табаковым

-

Поток желающих проститься с Табаковым не иссякает уже пятый час

-

В Москве простились с Олегом Табаковым

-

Человек разумный

-

Многоликий Табаков

-

Евгений Миронов: «В нашем театре всё шло от Табакова»

-

Константин Богомолов: «Табаков был родным даже тем, кто не знал его лично»

-

Эпоха. Эпоха. Эпоха

-

Учитель. Мастер. Глыба. Сергей Безруков вспоминает Олега Табакова

-

Великие актёры смерти не боятся…

-

Памяти Олега Табакова. Программа «Пусть говорят»

-

Олег Табаков сказал: «Привет!» — и сеанс магии окончился

-

Памяти Олега Табакова

-

«На таких держится мир»: памяти Олега Табакова

-

Современник. Памяти Олега Табакова

-

Цитаты Олега Табакова: о власти, слезах и счастье

-

Азербайджанцы: слова бессмысленны, когда уходит такая личность, как Олег Табаков

-

Табаков – наша гордость: люди приходят к памятнику любимому артисту в его родном Саратове

-

Москвичи несут цветы к МХТ имени Чехова, где работал Олег Табаков

-

Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким Олега Табакова

-

Ритм Олега Табакова обычный человек не выдержал бы и неделю. А он жил так каждый день

-

В Московский художественный театр имени Чехова продолжают поступать соболезнования

-

Губернатор Кузбасса выразил соболезнования по поводу смерти Олега Табакова

-

Мединский выразил соболезнования в связи со смертью Табакова

-

Кирилл Серебренников: «Мы потеряли защитника»

-

Счастливый человек: жизненный путь Олега Табакова

-

МХТ имени Чехова на три дня отменил все спектакли

-

Талант – единственная новость, которая всегда нова

-

В МХТ имени Чехова объявлен траур

-

«Серебренникова и Богомолова не случилось бы без него»: почему смерть Олега Табакова – невосполнимая потеря

-

Смерть визионера: в чем заслуга Олега Табакова перед современным российским театром

-

Актеры театра и кино делятся в соцсетях воспоминаниями об Олеге Табакове

-

Авангард Леонтьев: уход Табакова – горе нашего мира

-

Жизнь, роли и театры Олега Табакова, великого характерного артиста

-

«Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги

-

«Олег Табаков ушел, не мучаясь»

-

«Олег Табаков навсегда останется в памяти людей и в истории нашей страны»

-

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Олега Табакова

-

Незабронзовевший

-

Соболезнование Александра Лукашенко в связи со смертью народного артиста СССР Олега Табакова

-

Памяти Олега Табакова

-

Лукавый гений

-

Оторвалась часть материка

-

Олег Табаков: «Жизнь складывается Особенно такая долгая, как моя»

-

«Сквозь маску лицедея»: Владимир Мирзоев, Константин Богомолов, Егор Бероев и другие — о месте Олега Табакова в нашей жизни

-

Олег Басилашвили о Табакове: «Я думал, что он »

-

Театр «Современник» о смерти Олега Табакова: воспринимаем потерю как личную

-

Марк Захаров: «Олег Табаков любил прикидываться саратовским куркулем, а был великим»

-

Ушла эпоха: коллеги, ученики и поклонники скорбят об Олеге Табакове

-

Райхельгауз о Табакове: «Не стало »

-

Не стало народного артиста Советского Союза Олега Табакова

-

Не стало Олега Табакова

-

Олег Табаков в «Современнике», «Табакерке» и МХАТ. Фотографии

-

Олег Табаков: «Надо отвечать добром на добро»

-

Евгений Князев об Олеге Табакове: «Ушла личность космического масштаба в мире театра»

-

Сергей Собянин: памяти Олега Павловича Табакова

-

Александр Мохов: Бесконечно отзывчивый Табаков

-

«Он относился к футболу как к искусству». Спартаковцы вспоминают Олега Табакова

-

Научиться жить без него: артисты театра и кино не скрывают слез Олега Табакова

-

Евгений Писарев об Олеге Табакове

-

Рамзан Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью Олега Табакова

-

Кумир поколений

-

Соболезнования Владимира Путина родным и близким Олега Табакова

-

Актер от Бога, руководитель по любви: каким запомнят Олега Табакова

-

Прощание с Олегом Табаковым пройдет в МХТ им. Чехова

-

Евгений Писарев: «Табаков был великим артистом, педагогом, руководителем и человеком»

-

Огромен и лукав, неколебим и противоречив

-

«Я бы платил деньги, лишь бы выйти на сцену»: цитаты Олега Табакова

-

Артист особого лада

-

Марк Розовский: «При Табакове МХТ снова стал ведущим театром страны»

-

Олег Табаков: «Это утопия, которую мы никак не изживём»

-

Документальный фильм «Олег Табаков и его цыплята Табака»

-

Вечер «Наш Ефремов». Фоторепортаж Екатерины Цветковой

-

«Ему можно было простить всё». Документальный фильм к юбилею Олега Ефремова

-

Московских театралов этой осенью ждут новые художественные приемы и необычные постановки

-

Оригинальный сбор труппы от Табакова!

-

Фоторепортажи с открытия МХТ

-

МХТ им. Чехова открывает юбилейный сезон

-

Олег Табаков посмеялся над своим возрастом

-

Открытие сезона в МХТ

-

МХТ открыл свой спектаклем по Вуди Аллену «Мужья и жены»

-

«Для Олега Павловича это священная пьеса»

-

На сборе труппы в МХТ имени Чехова показали фрагмент из спектакля Кирилла Серебренникова

-

Олег Табаков озвучил планы на МХТ имени Чехова

-

Олег Табаков: «Главное, чтоб силёнок хватило!»

-

МХТ им. Чехова представит премьеры по пьесам Аллена, Горького и Литвиновой

-

Олег Табаков анонсировал премьеры МХТ

-

МХТ открыл сезон номером, который поставил Серебренников

-

Олег Табаков: «Я весёлый, легкомысленный человек »

-

Олег Табаков отмечает

-

Сергей Собянин поздравил Олега Табакова с днем рождения

-

Здоровья титанам: Табакову и Губенко

-

Ученики Олега Табакова стали триумфаторами премии Олега Янковского

-

Филипп Янковский, Игорь Верник, Юлия Пересильд и другие звезды посадили вишневую аллею

-

Интервью на фоне спектакля «Дракон»

-

Памятный вечер с «провокатором» Богомоловым и его вольным сочинением

-

Премьеры: спектакль «Юбилей ювелира» и документальный фильм «Олег Табаков. Обломов на пути Штольца»

-

Владимир Этуш, Олег Табаков, Данила Козловский получили «Золотые маски»

-

«Дракон»: утомлённые солнцем

-

«Дракон», выйди вон

-

МХТ. Презентация книги о Марине Голуб. Фоторепортаж Генриетты Перьян

-

Книга о Марине Голуб. Фоторепортаж Геннадия Усоева с презентации в МХТ

-

Гори оно всё огнём

-

Выцветший красный и положительно прекрасный

-

«Афиша»: спектакль «Дракон» и выставка золотых монет Романовых

-

Чем занять рот, если сказать нечего

-

Безблагодатный огонь

-

«Дракон» Константина Богомолова: лживая оттепель и «сплошной Левиафан»

-

Звериный стиль

-

Фоторепортажи с предпремьерного показа спектакля «Дракон»

-

«Человек сам себе Дракон»

-

В МХТ имени Чехова выпускают «Дракона» Шварца

-

«Дракон» в МХТ им. Чехова

-

Федор Бондарчук и Паулина Андреева посетили творческий вечер Ирины Скобцевой

-

Первые лауреаты премии «Золотая маска» досрочно объявлены в Москве

-

Олег Табаков в программе «Семейный альбом»

-

Открытие мемориальной доски Виктору Монюкову. Фоторепортаж Екатерины Цветковой

-

Заместителем худрука МХТ имени Чехова назначен Игорь Золотовицкий

-

Вручение памятных знаков «Чайка». Фоторепортаж Михаила Ветлова

-

Добровольская и Верник получили в награду драгоценности

-

Табаков откликнулся на речь Райкина

-

В МХТ им. Чехова вручили памятных «Чаек» сотрудникам театра

-

Олег Табаков призвал коллег «работать без агрессии»

-

В МХТ имени Чехова вручили «Чайки». Фоторепортаж Ильи Золкина

-

Идите вы в кассу: директора московских театров о том, как собрать аншлаг и заработать на билетах

-

Тигр из «Табакерки»

-

МХТ имени Чехова представит мировую премьеру мюзикла «Гордость и предубеждение»

-

«Табакерку» предложили переименовать в «Дворец Табака»

-

Олег Табаков: «Грешно не верить »

-

На сборе труппы в МХТ Табаков удивил всех

-

МХТ имени А. П. Чехова открыл новый сезон. Фоторепортаж Ильи Золкина

-

Табаков примерит китель губернатора

-

Олег Табаков сыграет в новом спектакле у Богомолова

-

МХТ. Сбор труппы Фоторепортаж Галины Фесенко

-

«Остановить на миг мгновенье » МХТ им. Чехова открыл Фоторепортаж Евгения Чеснокова

-

Сбор труппы МХТ им Чехова Фоторепортаж Галины Фесенко

-

МХТ открыл Фоторепортаж Екатерины Цветковой

-

Олег Табаков открыл новый сезон в Московском Художественном театре им. Чехова

-

МХТ им. Чехова откроет спектаклем «Юбилей ювелира»

-

Сбор труппы МХТ. Фоторепортаж Владимира Майорова

-

МХТ 2016: открытие сезона. Фоторепортаж Михаила Гутермана

-

На сборе труппы МХТ им. А. П. Чехова, Фоторепортаж Романа Астахова

-

МХТ им. Чехова открывает

-

Открытие сезона в МХТ превратилось в моноспектакль

-

Олег Табаков открыл сезон. МХТ и театр имени Маяковского готовятся удивить зрителей громкими премьерами

-

Московский Художественный театр готовится представить спектакль «Гордость и предубеждение»

-

Олег Табаков: «Наконец и мы уже споем»

-

В театре Маяковского и МХТ им. Чехова прошли сборы трупп

-

Олег Табаков собрал актерскую труппу в МХТ имени Чехова. Фоторепортаж Наталии Губернаторовой

-

МХТ им. Чехова готовит мировую премьеру мюзикла «Гордость и предубеждение»

-

Олег Табаков сегодня отмечает свой рождения

-

Дни рождения. Евгений Миронов поздравляет Олега Табакова

-

Мединский поблагодарил Табакова за его блестящие роли в театре

-

Олег Табаков: 80+1

-

Департамент культуры Москвы пожелал Табакову здоровья, тепла и счастья в день рождения

-

Мединский поздравил Олега Табакова с днем рождения

-

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Олега Табакова с днём рождения

-

Владимир Машков Олегу Табакову: «Вы показали мне путь к свободе, которая возможна в кино или на сцене»

-

Юрий Стоянов: «Я прятался от Табакова»

-

Шутки и розыгрыши Олега Табакова: как Козакова довели до истерики, а Евстигнеева – до коварной мести

-

Художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Олег ТабаковХозяин «Табакерки» играл людей любой профессии и играл на отлично

-

В Москве стартует новый театральный сезон

-

Закрытие сезона. Фоторепортаж Екатерины Цветковой

-

Олег Табаков снова накрыл столы

-

Издана долгожданная книга Инны Соловьёвой о Первой студии и Втором МХАТ

-

И народные артисты, и артисты «из народа»

-

Победитель конкурса «Смотри и пиши». Отзыв Елены Копцевой о спектакле «Юбилей ювелира»

-

Черешня для избранных

-

Олег Табаков, Марина Зудина и другие гости премии «Творческое открытие» Олега Янковского

-

В рамках фестиваля «Черешневый лес» вручили премии Олега Янковского

-

Олег Табаков стал дважды лауреатом премии Олега Янковского

-

В Москве вручили премию Олега Янковского «Творческое открытие»

-

В московском Доме музыки прошло вручение премии имени Олега Янковского

-

Марина Давыдова — Олегу Табакову

-

Зельфира Трегулова, Олег Табаков и Евгений Миронов получили премию «Творческое открытие»

-

Семья Олега Табакова в программе «Гости по воскресеньям»

-

В Саратове открыли памятник Олегу Янковскому

-

Жительницы Вольска признались Олегу Табакову в любви

-

Олег Табаков на фестивале в Вольске: «Время было прожито не зря»

-

Презентация книги Инны Соловьевой «Первая студия — второй МХАТ. Из практики театральных идей XX века»

-

Люди театра против трагической реальности в книге «Первая студия Второй МХАТ»

-

«Первая студия — второй МХАТ». Фоторепортаж Екатерины Цветковой

-

Книга Инны Соловьевой «Первая студия Второй МХАТ». Фоторепортаж Романа Астахова

-

Презентация книги Инны Соловьевой «Первая студия второй МХАТ. Из практики театральных идей XX века». Фоторепортаж Владимира Майорова

-

Олег Табаков: защищаю способных от мракобесия и черносотенства

-

В Риге состоится премьера спектакля Олега Табакова «Юбилей ювелира»

-

В Московском театре под руководством Олега Табакова прошла вручения его именной премии

-

Олег Табаков: «Андропов оттеснил меня к окну и сказал: Так играть бригадефюрера СС — безнравственно

-

Вручение премии Олега Табакова. Официальная часть. Фоторепортаж Галины Фесенко

-

Премия Олега Табакова Фоторепортаж Екатерины Цветковой

-

Олег Табаков получил Премию Табакова

-

Олег Табаков раздал бриллианты и премии имени себя

-

Премия Олега Табакова. Часть неофициальная. Фоторепортаж Галины Фесенко

-

Олег Табаков вручил именную премию жене и своим коллегам

-

Олег Табаков вручил лучшим мастерам культуры именную премию на 1,6 млн рублей

-

Олег Табаков получил премию имени себя в «Табакерке» Подробнее на НТВ

-

Олег Табаков вручил именную премию

-

Олег Табаков провел награждения своей именной премии. Фоторепортаж Наталии Губернаторовой

-

Олег Табаков вручил именную премию

-

Олег Табаков в вручит свою именную премию лучшим мастерам культуры

-

«Светлые песни». Фоторепортаж Екатерины Цветковой

-

Телеверсия «Вне системы»

-

Олег Табаков в программе Александра Калягина «Отзвуки театра»

-

Телеверсия юбилейного вечера Олега Табакова

-

Олега Табакова поздравила с Новым годом английская королева

-

Олег Табаков стал Человеком года в Саратове

-

Персона года по версии «Культпросвета» Олег Табаков

-

Олег Табаков и Марина Зудина в программе «Сегодня вечером»

-

Олег Табаков вернулся в петербургскую Александринку, чтобы сыграть драму об умирающем ювелире

-

МХТ имени Чехова сочинил спектакль под названием «Бунтари»

-

Анатолий Смелянский: «Началось новое удушение»

-

Выставка Музея МХАТ «Художественный театр Олега Табакова»

-

Олег Табаков в тихом спектакле Константина Богомолова — о смысле смерти

-

Что осознал Табаков? Артист о Саратове и прошлом

-

Капустник в честь Табакова в стенах МХТ имени Чехова

-

Олег Табаков показал саратовцам «Юбилей ювелира»

-

«Юбилей ювелира» собрал аншлаг в театре драмы

-

Табаков – великий и родной

-

«Юбилей ювелира» показали в родном городе Олега Табакова

-

Олег Табаков – о прошлом, будущем и патриотизме

-

Олег Табаков рассказал в Саратове о благодарности королев европейских держав

-

Олег Табаков в Саратове: «Никогда не думал, что доживу до 80 лет, бред »

-

Старик Зудин

-

Верники, Навка, Машков, Хабенский и другие на юбилее Табакова

-

Юбилейный вечер Олега Табакова. Фоторепортаж Екатерины Цветковой

-

«Ты давно понял, что стал украшением отечества»

-

Юбилейный вечер Олега Табакова на сцене МХТ имени А. П. Чехова

-

Театральный «капустник» в МХТ в честь Олега Табакова

-

Юбилейный вечер Олега Табакова в МХТ. Фоторепортаж

-

Олег Табаков предпочел дифирамбам семейный вечер

-

Труппы МХТ и «Табакерки» поздравили Табакова с юбилеем «капустником»

-

Татьяна Навка, Иван Ургант и Владимир Машков на юбилее Олега Табакова

-

Ургант захотел стать Табаковым

-

Ученики Олега Табакова устроили ему фееричный вечер

-

Любимый Батяня Табак, отравленный Сергей Безруков, соперницы Марины Зудиной и Александр Ширвиндт без допинга

-

Олег Табаков отметил семьей и звездными друзьями

-

В МХТ имени Чехова прошел юбилейный вечер Олега Табакова

-

Табаков дель арте

-

Михаил Швыдкой попросил для Олега Табакова улицу и особняк

-

В МХТ имени Чехова состоится вечер в честь Табакова

-

МХТ отпраздновал небанально

-

В МХТ имени Чехова началось чествование худрука театра Олега Табакова

-

Празднование Табакова проходит в МХТ

-

Фоторепортаж «Вручение юбилейной премии газеты Московский комсомолец»

-

«Театральная премия МК всегда выходит вовремя!»

-

Лучшим артистам России вручили театральную премию «МК»

-

Олег Табаков получит юбилейную театральную премию газеты «Московский комсомолец»

-

МХТ: путешествие по закулисью. Документальный фильм

-

«Чайки» в свете рампы МХТ

-

Олегу Табакову предложено продлить контракт на посту худрука МХТ имени Чехова

-

Мэтр остается на месте

-

Мединский продлил контракт с Олегом Табаковым как руководителем МХТ им. Чехова на 5 лет

-

В МХТ им. А. П. Чехова состоялось вручение памятных знаков «Чайка»

-

Олег Табаков: «Мне в жизни фартило»

-

Художественному театру — Фоторепортаж Екатерины Цветковой

-

В МХТ отметили рождения театра

-

рождения и вручение памятных «чаек» в МХТ имени Чехова. Фоторепортаж Светланы Яковлевой

-

В МХТ вручили награды

-

Золото от дяди Вани

-

День рождения МХТ. Фоторепортаж Галины Фесенко

-

Олег Табаков наградил премией «Чайка» самых преданных артистов МХТ

-

Олег Табаков раздал «Чайки» в МХТ имени Чехова

-

В МХТ чествовали старейших артистов и сотрудников театра

-

В МХТ вручили награду за долгую службу в театре

-

Вручение наград ветеранам МХТ. Фоторепортаж Сергея Милицкого

-

В МХТ им. Чехова вручили памятные ювелирные «Чайки». Фоторепортаж Олеси Курпяевой

-

Коротая жизнь за мечтой

-

Пьеро и Арлекин

-

«Звезда Театрала»-2015

-

Год, когда он умер

-

Проект «Чехов жив» в фотографиях Екатерины Цветковой

-

Произведения Чехова прочитали в разных уголках мира

-

Чехов: современный писатель спустя

-

Проект «Чехов жив» «Архиерей»

-

проекта «Чехов жив». Фоторепортаж Владимира Майорова

-

По всему миру проходит акция «Чехов жив!»

-

«Чехова можно и нужно читать везде»

-

Международный проект «Чехов жив» приурочен к дня рождения писателя

-

Олег Табаков: «Антона Павловича Чехова можно и нужно читать всегда и везде»

-

Чеховские увлекли людей по всему миру

-

МХТ имени Чехова, «Юбилей ювелира»: поистине ювелирная работа

-

МХТ им. А. П. Чехова представил в Ярославле спектакль «Юбилей ювелира»

-

Олег Табаков открыл ХVI международный «Волковский фестиваль»

-

Олег Табаков открыл XVI Международный Волковский фестиваль

-

МХТ собрал труппу

-

Сбор труппы в МХТ им. А. П. Чехова. Фоторепортаж Евгения Люлюкина

-

Судьба театра зависит от всех нас

-

МХТ открыл Фоторепортаж Екатерины Цветковой

-

Ювелирные иллюзии

-

Марина Зудина: «Влюбленность в Табакова оказалась космической. Я могла часами ждать его на морозе»

-

Сезон больших премьер МХТ им. Чехова откроет спектаклем о мушкетерах

-

Сбор труппы в МХТ им. А. П. Чехова. Фоторепортаж Сергея Куксина

-

МХТ. Сбор труппы. Фоторепортаж Сергея Милицкого

-

Богомолов замахнулся на «Мушкетеров» и Вуди Аллена: МХТ назвал премьеры сезона

-

На открытии МХТ им. Чехова Табаков назвал русских артистов нахалами. Фоторепортаж Кирилла Искольдского

-

Новый сезон в МХТ имени Чехова открылся тремя спектаклями

-

Табаков планирует сыграть в новом спектакле Константина Богомолова по «деревенской прозе»

-

МХТ открывает сезон премьерами на всех сценах

-

Московский Художественный театр имени Чехова начал работу после летних каникул

-

МХТ открыл сезон: в планах «На дне» и «Мушкетеры» от Богомолова

-

Евгений Миронов: Памятник Табакову — не монумент, а идея живого человека

-

Поклонники на открытие памятника Табакову в Саратове пришли к 6 утра

-

В Саратове открыли скульптурную композицию, посвященную Олегу Табакову

-

Олег Табаков посвятил Саратову романс из репертуара Андрея Миронова

-

На открытие памятника Олегу Табакову приехали Вячеслав Володин и Евгений Миронов

-

В Саратове открылась музейная выставка к юбилею Олега Табакова

-

В Саратове открыт памятник Олегу Табакову

-

Фотоотчёт о визите Олега Табакова в Саратов

-

В Саратове открыли скульптурную композицию Олегу Табакову

-

«Надо, господа, дело делать!»

-

Широк человек Олег Павлович!

-

Без возрастных ограничений

-

Олег Табаков отпраздновал сцене МХТ

-

Программа «Приют комедианта» к юбилею Олега Табакова

-

Олегу Табакову Фоторепортаж Михаила Белоцерковского

-

Табакову на юбилей подарили

-

Лукашенко поздравил Олега Табакова с

-

Олегу Табакову — Фоторепортаж Екатерины Цветковой

-

В МХТ имени Чехова прошли торжества в честь юбилея Олега Табакова

-

Менеджер собственного таланта

-

Олег Табаков: «Делать нужно то, что считаешь важным и нравственным»

-

«Дело надо делать!»

-

МХТ им. Чехова готовит большой праздничный концерт к юбилею Табакова

-

Родионов вручил Табакову футболку с номером 80

-

«Не надо бояться быть глупым, смешным, нелепым»

-

«Юбилей ювелира» с Олегом Табаковым

-

Олегу Табакову –

-

Знаменитому актеру Олегу Табакову исполнилось

-

Табаков отпраздновал юбилей в МХТ: «Не хрен собачий!»

-

Такой разный Табаков. Как быть оптимистом и любимцем женщин в 80 лет

-

в честь юбилея Олега Табакова прошла в саратовском Доме кино

-

В честь юбилея Табакова во дворе МХТ устроят грандиозный танец

-

Сергей Безруков признался в любви

-

Олег Табаков в трех измерениях

-

Мединский: Табаков олицетворяет современное драматическое искусство

-

Олегу Табакову : «Я отношусь к тем мужчинам, которые совершают поступки»

-

Олег Табаков как продюсер, педагог и культурный политик

-

Олег Табаков: «Что будет после нас — вот вопрос»

-

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поздравил Олега Табакова с юбилеем

-

Безруков: Табаков мастер, мэтр, великий актер

-

Чудо личности и таланта: Олегу Табакову 80

-

В честь Олега Табакова на московскую улицу выпустили бабочек

-

Табакова поздравят с капустником в МХТ им. Чехова

-

Глава Саратова: «Олег Табаков не забывает о родном городе»

-

Сергей Собянин поздравил Олега Табакова

-

Матроскин всея Руси: Олегу Табакову –

-

Олег Табаков отмечает

-

Медведев поздравил Олега Табакова с

-

Олег Табаков отмечает юбилей

-

Губернатор поздравил с юбилеем Олега Табакова

-

К Табакова: От факела к камельку. Путь Прометея

-

Большой юбилей большого человека: Олегу Табакову – 80

-

Олег Табаков отмечает юбилей

-

Табаков отмечает

-

Олег Табаков пожелал себе на

-

Олег Табаков: Я – рабочий человек, не праздный

-

Большой артист

-

Путин поздравил с актера и режиссера Олега Табакова

-

Олег Табаков отмечает

-

Кот Матроскин, Мюллер и Людовик XIII: Олегу Табакову

-

Александр Калягин поздравляет Олега Табакова

-

Непредсказуемый герой

-

Табаков на все времена

-

Век Табакова

-

Олег Табаков: Тельняшка моя любимая одежда

-

«Добрый день, это Олег Табаков!»

-

Олег Табаков отмечает время летнего антракта

-

Олег и Павел Табаковы: сын берёт интервью у отца

-

Олег Табаков: «Я смирился с тем, что я Матроскин!»

-

Олег Табаков отметил юбилей МХТ им. Чехова

-

К юбилею Олега Табакова. Тезисы. Видео

-

Олег Табаков отметил театральном капустнике

-

Юбилей народного артиста Олега Табакова его коллеги превратили в настоящее шоу

-

Олег Табаков отметил юбилей арбузами и раками

-

Олег Табаков: мне себя утверждать не нужно

-

Настоящая жизнь Олега Табакова

-

Усы, лапы и хвост Олега Табакова

-

Лавров: личные качества Табакова «визитная карточка русской души»

-

Юбилей Олега Табакова: «Работал много — в этом виноват!»

-

Олег Табаков: «Меняется устройство государства, меняются власти, а я занимаюсь делом»

-

“Меня в этой стране любят уже ”

-

Юбилей Табакова. Анонс программы «Приют комедианта»

-

Юбилей Олега Табакова. Как, ему уже

-

Олег Табаков в Саратове. Фотохроника длиною в полвека

-

Буфетчица Клава и Кот Матроскин

-

К юбилею Олега Табакова

-

Олег Табаков: «Чем больше я трачу, тем богаче становлюсь»

-

Олег Табаков. «Смотрю на мир влюбленными глазами»

-

Итоги театрального сезона: «МК» объявляет лауреатов своей премии

-

Олег Табаков: «Если ты нужен, значит, выбрал правильную профессию»

-

Олег Табаков отнесся с юмором к идее поставить ему памятник в Саратове

-

Nichola McAuliffe on Maurice's Jubilee: From Penge to the Moscow Art Theatre

-

Закрытие сезона. Фоторепортаж Екатерины Цветковой

-

Олег Табаков отметил с коллегами закрытие сезона

-

Олег Табаков готовится отметить двойной юбилей

-

Капризная принцесса Турандот остается вне подозрений

-

Олег Табаков выпустил сына в жизнь

-

В Театральной школе Олега Табакова во второй раз вручили дипломы

-

Олег Табаков отпразднует ноябре на сцене МХТ им. Чехова

-

Олег Табаков и Марк Захаров получили «Хрустальную Турандот»

-

В Москве в Театре им. Вахтангова вручили «Хрустальную Турандот»

-

Елизавета II направила Олегу Табакову благодарственное письмо

-

Елизавета II поддержала Табакова, сыгравшего королевского ювелира

-

Визит Николы МикОлифф на «Юбилей ювелира». Фоторепортаж Екатерины Цветковой

-

Музыкальный вечер «Песни военных лет». Фоторепортаж Екатерины Цветковой

-

Фоторепортаж Екатерины Цветковой с поздравления с

-

«Круг чтения» — к юбилею Иосифа Бродского. Фоторепортаж Екатерины Цветковой

-

Фоторепортаж Екатерины Цветковой «Мефисто. Моменты»

-

Память сердца. Эпизод 6

-

Люби свою королеву

-

Олег Табаков: «Мы с Ефремовым не разговаривали два года»

-

«Юбилей ювелира»: а дальше тишина?

-

Память сердца. Эпизод 5

-

Память сердца. Эпизод 4

-

Лучшие

-

Неглупый человек с хорошей генетикой

-

Олег Табаков учил студентов мыть туалеты

-

Память сердца. Эпизод 3

-

Память сердца. Эпизод 2

-

«Юбилей ювелира» в МХТ: «Не всякий рискнет такое запузырить!»

-

Его величество

-

Ювелиры бывшими не бывают

-

Память сердца. Эпизод 1

-

Признание мэтра: Олег Табаков вручил именные награды

-

Последнее наваждение: «Юбилей ювелира» Константина Богомолова

-

Фоторепортаж Романа Астахова «25 марта, закладка филиала МХТ»

-

Начало строительства нового здания МХТ

-

Смерть без эмоций

-

Фоторепортаж Дмитрия Дубинского с места будущего филиала МХТ

-

Мединский и Табаков заложили капсулу в фундамент нового здания МХТ

-

Фоторепортаж Михаила Белоцерковского «На углу Нагатинской и пр. Андропова»

-

Фоторепортаж Галины Фесенко «Филиал МХТ. Начало всех начал»

-

В Москве заложили камень с капсулой в честь начала строительства нового здания МХТ имени Чехова

-

Фоторепортаж Елены Никитченко «У МХТ появился филиал»

-

Фоторепортаж Екатерины Цветковой «Старт строительства»

-

В МХТ имени Чехова подготовили послание потомкам

-

Олег Табаков открыл стройку филиала МХТ и написал потомкам письмо

-

В Москве начато строительство нового здания МХТ им. Чехова

-

МХАТовцы побывали на месте строительства своего филиала

-

Фоторепортаж Владимира Майорова о церемонии открытия закладного камня на месте строительства филиала МХТ

-

Олег Табаков отправил послание людям из будущего

-

Олег Табаков получил драгоценный подарок

-

В Москве дан старт строительству филиала МХТ имени А. П. Чехова

-

Мхатовцы заложили новый театр в Нагатино

-

В Москве заложили капсулу на месте строительства филиала МХТ

-

Всего через три года здесь будет новый МХАТ

-

Фоторепортаж Михаила Белоцерковского об открытии закладного камня на месте будущего филиала МХТ

-

Заложен первый камень в основании филиала МХТ им. А. П. Чехова в Коломенском

-

В Москве заложили капсулу под строительство нового филиала МХТ

-

Мединский и Табаков заложили капсулу в фундамент нового здания МХТ

-

На юбилей Олега Табакова явится английская королева

-

Олег Табаков в третий раз наградил Андрея Звягинцева своей премией

-

«Живём мы с вами небогато»

-

Табаков сделал свой выбор

-

Взгляд с экрана

-

Олег Табаков: «Пока веселье не покинет нас – мы живы»

-

Олег Табаков вручил свои именные премии коллегам по сцене

-

Вручение премии Олега Табакова

-

В Москве вручили премию Олега Табакова

-

Фоторепортаж Екатерины Цветковой «Вручение ежегодной Премии Олега Табакова. Моменты»

-

Фоторепортаж Ксении Бубенец с церемонии вручения Премии Олега Табакова

-

Министерство культуры Саратовской области провело переговоры о гастролях МХТ им. А. П. Чехова на сцене ТЮЗа

-

в Подвале

-

Придет ли к Табакову королева?

-

Табакова наградили золотом с бриллиантом

-

Табаков заявил, что вручает премии за талант и рад наградам учеников

-

Фоторепортаж с вручения Премии Олега Табакова

-

Олег Табаков вручил свою именную премию Звягинцеву и Серебрякову

-

Табаков вручил свою премию Андрею Звягинцеву"за любовь к героям фильма «Левиафан»

-

О «Юбилее ювелира» в обзоре «Пятёрка премьер нового сезона»

-

Олега Табакова

-

Трагичный юбилей Олега Табакова

-

Ювелирная весна

-

Табаков попытался заглянуть за край

-

Кто любит свою королеву…

-

«Юбилей ювелира» в обзоре лучших спектаклей недели

-

«Когда холодные смыкаются над головой »

-

Королевская старость

-

Ювелир ждет королеву

-

«Юбилей ювелира», «Страна мальчишей» и «Жизнь в движении»

-

Олег Табаков открывает свой «юбилейный год» показом «Юбилея ювелира»

-

В МХТ грядет громкая премьера: в главной роли Олег Табаков

-

Олег Табаков: Я не юбиляр, а профессионал

-

Олег Табаков сыграет ювелира

-

Табаков рассказал про «Юбилей ювелира» и свой собственный

-

«Юбилей ювелира» в фотографиях Романа Астахова

-

«Юбилей ювелира» в фотографиях Галины Фесенко

-

«Юбилей ювелира» в фотографиях Владимира Майорова

-

Табаков отметит о смертельно больном человеке

-

Олег Табаков досрочно начинает отмечать свой

-

Олег Табаков досрочно отметит юбилей грустным спектаклем

-

В МХТ им. А. П. Чехова пройдет церемония открытия Года литературы в России

-

Олег Табаков: «Мне никогда не бывает трудно»

-

Олег Табаков репетирует спектакль к своему юбилею в постановке Константина Богомолова

-

МХТ имени Чехова даст на сцене первого русского шесть постановок

-

МХТ привезет в Ярославль серию лучших спектаклей

-

Документальный фильм «Табакова много не бывает»

-

Олег Табаков назвал людей, которых считает зачинщиками своих профессиональных успехов

-

Самая быстрая премия

-

«Табакова много не бывает!»: известные актеры расскажут о своем учителе

-

В вручена премия в области сценических искусств

-

Фоторепортаж с ежегодной театральной премии «МК»

-

Театралы из 85 стран выбрали своих звезд

-

Вячеслав Невинный. Смех сквозь слезы

-

ТВЦ покажет фильм «Табакова много не бывает!»

-

Вольтова дуга искусства

-

Олег Табаков: «Нам важно, что будет после нас»

-

Олег Табаков: Наш зритель добр, как русская женщина

-

Премия «Звезда театрала» в найдет своих обладателей

-

В новой для «Звезды Театрала» номинации «Любимый театр» побеждает МХТ имени Чехова

-

Олег Табаков: «Володя Машков несет любовь к нашей трудной и веселой профессии»

-

Фоторепортаж «Олег Табаков наградил актеров МХТ им. Чехова»

-

Олег Табаков: «Кто много и хорошо… тот и получает!»

-

В МХТ сегодня вручали «Чаек»

-

Олег Табаков: «Без смелости и эксперимента нет современного театра»

-

Табаков: в лице Юрия Любимова русский театр потерял великого режиссера

-

Сбор труппы МХТ им. А. П. Чехова,

-

Олег Табаков призвал возрождать культуру собственным примером

-

Марина Зудина: «С Табаковым я ощущаю себя единственной!»

-

Олег Табаков: «Я — империалист»

-

Марина Зудина: С Табаковым я всегда ощущала себя единственной

-

К акции Ice bucket challenge присоединились актеры МХТ имени Чехова

-

Десять премьер представят зрителям МХТ имени Чехова в новом сезоне

-

Олег Табаков проверит себя «на вшивость»

-

В МХТ открыли памятник Станиславскому и Немировичу Данченко

-

Олег Табаков: работать надо много. Глядишь, получится

-

Олег Табаков открыл театральный сезон и памятник Станиславскому и

-

Открытие сезона в МХТ им. Чехова

-

Открытие Фоторепортаж Екатерины Цветковой

-

МХТ имени Чехова представляет первую премьеру нового сезона "Трамвай «Желание» Тенессии Ульямса

-

Чтобы долго жить, надо долго любить

-

МХТ: планы на сезон и сюрприз от Олега Табакова

-

«Театры столько не живут»

-

Памятник Станиславскому и открыли в Камергерском переулке

-

В столице открыли памятник Станиславскому и

-

В столице открыли памятник Станиславскому и

-

В Москве открыли памятник Станиславскому и

-

Два открытия и третье желание Олега Павловича

-

В центре Москвы открыли памятник основателям Московского Художественного театра

-

Театральный бог любит троицу: МХТ открыл памятник своим основателям

-

Олег Табаков открыл памятник Станиславскому и

-

Памятник Станиславскому и открыли в Москве

-

В центре Москвы открыли памятник Станиславскому и

-

Фоторепортаж «МХТ им. А. П. Чехова: большое открытие»

-

МХТ открыл сезон: «Гамлет» от Богомолова, запеканка от поваров и памятник

-

Олегу Табакову исполнилось

-

Мэр Москвы поздравил с днём рождения художественного руководителя Московского Художественного театра имени А. П. Чехова, народного артиста СССР Олега Табакова

-

Олег Табаков отметит МХТ им. Чехова

-

исполнится художественному руководителю МХТ им. А. П. Чехова Олегу Табакову

-

Ведущие театры и консерватории отстояли право на президентские гранты

-

Олег Табаков: Меня ненавидеть не надо. У меня учиться надо

-

Хогвартс Олега Табакова

-

Олег Табаков, Михаил Лобанов и Юрий Кравец в программе «Наблюдатель»

-

Олег Табаков: «Когда театральная школа создавалась снизу?»

-

Олег Табаков в программе «Белая студия»

-

Олег Табаков: «Власть актёров над собравшимися в зале безгранична»

-

Олег Табаков: «Я не торгую на центральном рынке»

-

Олег Табаков и Галина Волчек награждены «Самарским крестом»

-

Олег Табаков удостоен межгосударственной премии «Звезды Содружества»

-

Названы лауреаты межгосударственной премии «Звезды Содружества» 2013

-

В Международный день театра актерам и писателям вручили премию Табакова

-

Вручение премии фонда О. П. Табакова

-

Фоторепортаж «Премия Табакова 2014»

-

В Московском Художественном театре вручены премии Олега Табакова

-

Жванецкий Табакову: «Мы как цирковые попугаи. Снимают покрывало говорим»

-

Олег Табаков вручил свои именные премии в Международный День Театра

-

Олег Табаков вручил свои именные премии в Международный День Театра

-

Табаков, вручая премию, вспомнил про один процент на культуру

-

«№ 13D». Интервью на фоне спектакля

-

Машков вернулся в МХТ с новой постановкой пьесы «№ 13»

-

Владимир Машков станцевал лезгинку для Олега Табакова

-

Режиссер Машков вернулся в МХТ со старым спектаклем на новый лад

-

Машков снова поставил «№ 13»

-

«№ 13D» премьера спектакля Владимира Машкова в МХТ

-

Счастливое число «13» для МХТ им. А. П. Чехова

-

Машков представит новую версию своего спектакля «№ 13» в МХТ Чехова

-

В МХТ сегодня – премьера нового спектакля Владимира Машкова

-

Знаменитая комедия «Номер 13» вновь на сцене Московского Художественного театра

-

Олег Табаков: «В первый раз Машков пришел ко мне с серной кислотой»

-

Табакову вручили Орден почетного легиона

-

Табакова теперь нужно называть «командор»

-

Во МХАТе появились кавалеры и офицеры

-

Олег Табаков стал офицером Ордена Почетного легиона

-

Олег Табаков стал офицером французского ордена Почетного легиона

-

Она им студия, она им мать

-

Безруков на юбилее МХАТ стал барином

-

В Москве прошёл торжественный вечер, посвященный МХАТ

-

МХАТ — приговор: «Пожизненно»

-

МХАТ отмечает

-

МХАТ отмечает

-

Русские раскупили билеты на МХТ

-

В «МК» вручены призы номинантам Театральной премии-2013

-

Фоторепортаж «Номинантам Театральной премии МК-2013 вручили призы»

-

Московскому Художественному театру

-

МХТ. Вручение памятных знаков «Чайка». Фоторепортаж Анатолия Морковкина

-

Легендарный МХТ имени Чехова отмечает юбилей

-

Олег Табаков сам себя наградил

-

Олег Табаков получил «Золотую чайку»

-

Коллектив МХТ имени Чехова наградил Олега Табакова памятным знаком

-

МХТ отметил свой день рождения вручением золотых и серебряных «Чаек»

-

МХТ имени Чехова наградил своего худрука Олега Табакова золотой «Чайкой» за 30 лет служения театру

-

Олег Табаков: «Наши классики сумели выразить важное»

-

Цюрих и Женева впервые увидят спектакли МХТ им. Чехова

-

Сбор труппы МХТ им. А. П. Чехова, 3 сентября

-

Олег Табаков: «Я большой спец по кайфу»

-

Олег Табаков: От отца я унаследовал иронию, переходящую в сарказм

-

Московский Художественный Театр приоткрыл тайны

-

Сезон в пространстве истории

-

Театр смотрит во все стороны

-

МХТ имени А. П. Чехова исполняется

-

Табаков не приходит один

-

Олег Табаков: «Театр это живое дело»

-

Олег Табаков сыграл хозяина театра

-

Фоторепортаж «Московский Художественный театр имени Чехова открыл новый сезон»

-

В МХТ имени Чехова обещают яркий сезон

-

МХТ имени Чехова открыл новый сезон «моноспектаклем» Олега Табакова

-

Олег Табаков дал старт новому сезону в МХТ

-

Олег Табаков: Нам надо соответствовать почтенному возрасту театра

-

МХТ имени Чехова открывает новый сезон

-

Собянин поздравил Олега Табакова с днем рождения

-

Олег Табаков: «Говорить о себе, какой я красивый для моего возраста не к лицу!»

-

Сегодня исполняется художественному руководителю МХТ им. А. П. Чехова Олегу Табакову

-

5 самых ярких кинообразов Олега Табакова

-

Олег Табаков: Я люблю и, значит, я живу

-

Шесть часов смеха и слёз. Как теперь выглядят поэтические вечера?

-

Ночной поэтический марафон прошел в Москве

-

В МХТ состоялась первая Ночь поэзии

-

Он человеком был

-

В МХТ известные актеры исполнили песни о войне

-

Олег Табаков: «Свободно увольняю людей»

-

Телеверсия вечера современной поэзии «Все поколения» (часть I)

-

Московский Художественный театра. Кратко об истории (видео)

-

Олег Табаков: «Меня пытались извести»

-

Смех да и только

-

Табаков одарил своих артистов

-

Презентация книги Олега Табакова «Моя настоящая жизнь»

-

Олег Табаков вручил награды имени себя

-

Олег Табаков: «Актёрство это же весёленькое дело»

-

Олег Табаков не хочет ни с кем ссориться

-

Олег Табаков представил книгу «Моя настоящая жизнь»

-

Олег Табаков раздал премии и представил свою новую книгу

-

Табаков представил книгу «Моя настоящая жизнь» в Москве

-

Олег Табаков: «Совесть надо выращивать»

-

Немножко счастья имени Миронова

-

Олег Табаков предлагает переместить памятник Чехову

-

Олег Табаков в программе HARD DAY'S NIGHT

-

Известные артисты посвятили вечер современной поэзии

-

Телеканал «Дождь» о вечере «Все поколения»

-

МХАТ распахнул двери в интернете

-

Новые МХТ

-

Хитёр монтёр!

-

Персонажи спектакля старательно выжимают из жизни все соки

-

Документальный фильм «Жизнь Станиславского глазами МХТ имени Чехова»

-

Бог без машины

-

Неделя в культуре: С Константином Сергеевичем, но «вне Системы»

-

Конференция «Станиславский и мировой театр»

-

Краткий курс счастливой жизни

-

Как Станиславский сохранил себя в СССР

-

Внесистемный основоположник

-

Время честный человек

-

Мечтайте по Станиславскому

-

Станиславский «Вне системы»

-

Юбиляр сказал бы «Верю!»

-

Юбилей Станиславского начали за здравие, а кончили за упокой

-

На сцене МХТ поздравили Станиславского

-

К. С. С. ВНЕ СИСТЕМЫ К. С. С.

-

Капустный пирог от Станиславского

-

Константину Станиславскому

-

Внучка Станиславского пригрозила судом тем, кто лжет о биографии Константина Сергеевича

-

Уникальный спектакль в честь юбилея Станиславского сыграли в МХТ имени Чехова

-

Внутренний мир человека вечный предмет искусства

-

Исполняется со дня рождения режиссера Константина Станиславского